몸을 움직여 철학적 사유를 춤추는 사람도 있고, 철학적 사유를 몸으로 드러내는 춤도 있다. 최은진 안무가는 생각을 몸으로 치환하고, 그 치환된 몸의 움직임이 춤이 되는 과정을 보여준다. 거기에 언어가 개입한다. 몸의 움직임 사이로 끼어드는 말은 시차를 두고 몸과 충돌하며 갈등한다. 그래서일까? 최은진의 공연은 움직이는 순간보다 언어와 몸이 정지하는 순간, 더 많은 이야기를 건넨다. 자신을 부를 때 안무가가 아닌 공연예술가 같은 다른 수식어가 있을지 찾아보고 있다는 최은진이 깊게 빠진 고민은 역설적으로 오롯이 ‘춤’에 대한 고민이자 ‘안무’에 대한 고민이었다. 신선하게도!

|

| |

| ▲ 필자와 최은진 안무가 © 이강혁 | |

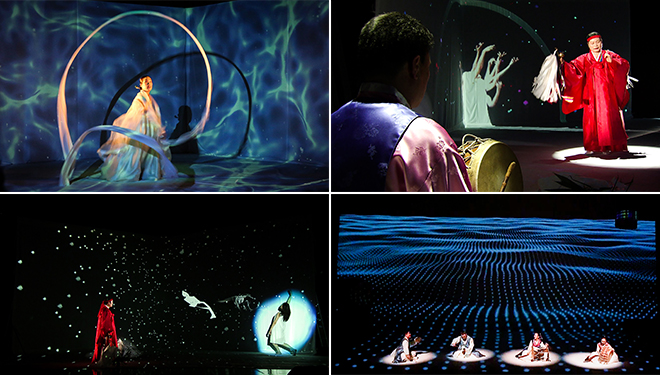

2016 팸스초이스 선정작 <유용무용론> 이야기부터 해보자. 팸스초이스는 국내 관객이 아니라 국내외 해외 공연관계자를 대상으로 한다. 그들에게 어떤 이야기를 들려주고 싶은가?

해외 마켓을 염두에 두고 시작한 것은 아니다. <유용무용론>의 재공연 기회를 가지고 싶었는데, 마침 서울아트마켓 지원시기와 맞았다. 최초에 하고 싶었던 이야기는 노동자로서의 몸과 신체 내부에서 일어나는 마찰과 갈등에 대한 이야기다. 해외를 겨냥한다고 해서 하고 싶은 이야기가 달라진 것은 아니다. <유용무용론>은 신체에 가해진 효율성에 대한 기준에 대항하는 하나의 즉흥 소극 같은 공연이다.

안무가이면서 생업을 위해 일을 하는 노동자로서의 몸에 관해 이야기한다고 했다. 노동하는 몸과 춤추는 몸은 어떻게 구별이 되는가?

성인으로서 신체의 유효함을 어디에 두는지에 따라 다르다고 느꼈다. 그리고 내 신체가 자본주의에서 벗어날 수 없는 한 자본의 획득으로 연결되지 않는 신체는 유효하지 못하다고 느끼며 절망하던 시기였다. 물론 현대사회에서 허락되는 신체의 모양으로부터 지속해서 탈출하고 다른 가치로서의 신체성을 발견하는 일도 필요하다고 느꼈다. 하지만 당시에는 ‘직업으로서의 예술가’라는 개념을 받아들이는 것이 매우 혼란스러웠다. 한 우물을 파라는 주변의 충고가 현대사회에서 이렇게 기능을 못 할지 알았나. 내 주변의 사람들 또한 그러한 모순을 그저 안고 쓴웃음을 지으며 누가 시키지도 않은 일을 계속하고 있는 듯 보였다. 자기 앞가림도 못 하고 무슨 예술인가 하는 자조로부터 도망치기 위해 그러한 모순적 상태 자체를 포용할 필요가 있었다.

|

| |

| ▲ <유용무용론> © 최은진 | |

일종의 쇼케이스 개념이라 작품 속의 다양한 사유들을 줄여내기가 쉽지 않았을 것 같다.

사실 일정이 임박해 턱걸이로 합류하게 되어서 아직 연습을 많이 하지 못했다. 처음 지원을 할 때는 초연 이후 2년간 이 주제에 대해 나름대로 했던 일상에서의 시도들을 녹여내 다른 방식으로 도출해 내고 싶은 마음이 있었다. 하지만 꼭 일정 때문이 아니더라도 여러 번 고려해 보니 당시 그대로의 공연이 갖는 매력이 있다고 생각하게 됐다. <신체하는 안무>도 그렇고 <유용무용론>도 그렇고 일정한 공연시간 안에 어떠한 신체의 변화를 일으키는 작전을 짜는 게 관건인데 45분 공연을 20분 안에 보여주기 위해서 밀도를 높일 방법을 모색 중이다.

올해 초 서울무용센터에서 진행한 레지던시 교환 프로그램 SPACE RED(Research and Exchange for Dance)1)의 첫 번째 안무가로 선정되어 뉴욕 무브먼트리서치 레지던시 프로그램에 다녀왔다. 이때의 경험이 공연에 반영이 되었는가?

그 당시의 경험이 ‘나’라는 개인에게 반영되었기 때문에 공연에 미치게 될 영향이 없다고 볼 순 없지만, 직접적으로 공연의 내용을 변형한 것은 없다. 하지만 해외 레지선시 경험은 나 자신에게 매우 긍정적인 영향을 미쳤고 가기 전에 했던 생각이 더 확고해져 힘을 얻을 수 있었다. 공연하는 사람으로서 자신이 처한 예술 생태계라고 해야 하나, 그 조건이나 환경을 더 좋게 만드는 것 또한 할 일이라고 생각한다. 남을 위하는 것처럼 들리기도 하고 오지랖처럼 보이기도 하는데, 사실은 나 스스로가 오래 잘하고 싶어서 그렇다. 다시 얘기하면 공연의 내용이라기보다 공연을 만드는 나의 태도나 마음가짐에 반영이 되었다.

이력이 남다르다. 안무가가 된 이야기가 궁금하다.

내가 하는 것이 안무라는 의식을 가지고 했던 건 한국예술종합학교 무용원 전문사 과정 다니는 동안 학교 안팎에서 만든 작업인 것 같다. 문래동에 토요춤판이라고 매주 토요일마다 예술가들의 작품을 모아서 보여주는 플랫폼을 온앤오프 무용단이 주최하였다. 그때 그룹 서어라는 이름으로 장현준, 윤정아, 김정아와 함께 문래동 일대를 투어하는 장소특정적 솔로 공연들을 진행했었다. 공연예술이라는 걸 연극을 통해 처음 접했을 땐 안무나 연출이 하고 싶었다기보다 공연에 출연하는 걸 좋아했다. 그러다 점점 무대에 서는 사람으로서 나의 신체에 관심, 호기심을 갖게 됐다.

오랜 숙련이 필요해서 무용수는 대부분 무용전공자로 이뤄지는 경우가 많다. 하지만 안무의 경우에는 타 장르를 경험한 후 유입된 그룹이 있다. 최은진 안무가는 무용계에서 어떤 위치에 있다고 생각하는가?

무용계가 전공자들 중심으로 이루어진 곳이라면 나는 정확히 외부에서 유입된 그룹에 속한다. 대학교 전공이 컴퓨터였으니까. 내가 무용인인가 아닌가 하는 질문에 대해서라면 고민이 좀 있었다. 나는 춤추는 것도 좋아하고 그걸 더 잘하고 싶어서 신체단련에 많은 시간을 쏟았던 시기도 있었다. 하지만 춤을 잘 못 춰서 이런 얘기를 한다는 편견을 피하려고 진짜 춤 도사가 되고 싶기도 했다. 동시에 그러한 몸이 모든 무용과 춤의 자리를 점유하는 것이 불만이기도 해서 ‘아! 다 무용이잖아요.’ 하고 우기면서 작업했다. 근데 이제는 우기는 게 좀 지치기도 했고, 그러한 정의나 확장의 경계에서 완전히 벗어나 다른 방향성을 찾아야겠다고 생각하게 됐다. 요즘엔 안무가에 더해 내 자신을 지칭할 다른 이름을 찾는 중이다.

약간 예민한 질문이기도 하다. 어떤 무용수를 선호하는가? 안무가의 깊은 사유를 몸으로 드러내기 위해서 고도의 숙련이 된 (무용전공자) 무용수가 필요할 것 같다.

일단 즉흥이라는 것이 결국 무용수들이 실시간으로 선택을 내려야 함을 의미한다. 연습은 작품에 맞게 그러한 선택의 종류를 정하고, 가짓수를 줄이며, 연습을 통해 같은 영역 안에 있는 것을 습관화하면서 유사한 결의 신체성을 습득하는 것에 집중한다. 방금 이 문장 자체도 길었는데, 결국 형태를 제안하는 것이 아니라 사고의 방법과 거기에 신체를 연결하는 방식을 제안하는 것이기 때문에 대화가 매우 중요해진다. 위성희, 윤상은 두 사람은 뛰어난 작업자들인 데다 본래 말이 잘 통하는 친한 친구이기도 하다. 게다가 두 번 이상 작품을 함께 하면서 공통의 어휘를 획득하게 됐다. 앞으로 나의 작업방식이 또 어떻게 변화하게 될지는 알 수 없으나 기본적으로 대화에 큰 무리가 없는 것이 가장 중요하다고 본다.

1) Space RED는 공간을 기반으로 하는 서울무용센터의 움직임 리서치 중심의 국제교류 사업입니다. 서울무용센터는 움직임에 대한 무용예술가와 타 장르 예술가의 리서치를 해외 기관과의 아티스트 교류, 국제 워크숍, 아카이빙 사업 등을 통해 지원하는 국제안무센터로서 기능할 예정입니다. [출처: 서울무용센터 홈페이지]

|

| |

| ▲ 최은진 안무가 © 이강혁 | |

사유를 몸으로 표현하고, 그 표현이 춤으로 드러나는데, 다시 최은진 안무가의 작품에는 ‘말’이 존재한다. 어떤 의미인가?

처음에는 말보다는 몸이 더 솔직하다고 생각했는데, 현재성이 도드라지는 방법들을 연구하다 보니 즉흥이라는 장르를 통해 상태의 변화를 만들고, 신체의 존재감이 바뀐 어떤 상태가 되는 것이 안무일 수 있겠다 생각했다. <신체하는 안무>는 몸과 언어 사이의 거리/시차로 발생하는 안무에 대한 작업이었다. <유용무용론>에서 언어는 서로 다른 신체성(노동/무용)을 하나의 정체성으로 통합시키려는 모순에 관한 것이다. 주의해서 봐야 하는 것이 이도 저도 못하는 신체의 갈등에 있었기 때문에, 움직임이 미끄러져 나오기 직전의 정지/마찰 상태에 주목해 보면 좋을 것 같다.

이제까지의 이력을 보면 ‘젊은’, ‘연구하는’, ‘철학하는’ 등의 수식어가 잘 어울린다. 예술가로서 늘 사유하고, 실험하는 모습은 매력적이다. 하지만 변화를 요구하는 목소리도 있을 것 같다.

최은진은 언제까지 워크숍 같은 형태의 공연만 할 것인가, 평하는 분들도 있었다. 늘 탐구하는 과정에 있는 것 같지만, 그 연구 과정 사이에 만들어진 작품은 무대를 어떻게 바라보는가 하는 관점과 고민을 담고 있다. 당연히 준비하는 기간에 만들어진 작품은 그 자체로 극이며 완결형인 공연이라고 생각한다. 물론 연구하고 학습하는 과정에 있다는 것도 좋다.

사유하는 안무가에게 관객은 어떤 대상인지 궁금했다. 학습되어야 할 대상인가? 경험해야 할 대상인가?

학습도 경험도 관객 자신의 몫이라고 생각한다. 하려는 이야기를 관객들이 공연이 끝날 때까지 앉아서 들어준다면 그걸로 좋다. 언뜻 와닿지 않아도 호기심을 가져주면 금상첨화겠지만, 중간에 나가면 할 수 없고……. 관객으로서 나는 공연 볼 때 둘 다 하지만 학습의 비율이 더 높은 거 같다.

|

| |

| ▲ 최은진 안무가 © 이강혁 | |

팸스초이스를 통해 해외 공연의 기회가 생길 수 있을 것 같다. 그동안의 해외활동과 앞으로 계획에 대해 들려 달라.

세 번 해외에 나가봤다. 처음은 아르코의 AYAF프로그램으로 오스트리아의 임펄스탄츠 페스티벌(Impuls Tanz Festival) 공연을 보러 간 것이었고, 두 번째는 웨일즈 국립극단이 기획한 썸머캠프(Summer Camp with National Theatre Wales)에 참여하기 위해서였으며, 마지막이 서울무용센터를 통해 다녀온 뉴욕 무브먼트 리서치(Movement Research) 교환 프로그램이었다. 처음 빈에 갔을 때는 생전 처음 겪는 동양 여자라는 정체성과 나의 현대란 무엇인가 하는 질문으로 혼란스러웠고 두 번째는 예술하기의 자유로움을 상기시켜준 귀한 기회였다. 그런데 이때는 공연하기는 했어도 참여한 예술가들이 관객이었다. 이른바 불특정 다수를 대상으로 했던 것은 뉴욕에서였다. 쓰고 보니 여러 가지로 기관과 국가 지원금의 혜택을 받는 행운이 있었음을 실감한다. 감사하게도 그런 활동들이 당장의 가시적인 성과를 내기 위해서가 아니라 개인의 역량을 넓히는 것만으로도 괜찮은 거여서 공연자로서 지속을 위한 좋은 자양분을 얻었다고 생각한다.

PREV

PREV