세계의 끝에서 연극을 한다는 것은

[피플] 포르모사 국제 연극제 예술감독 다니엘 오마르 루포

우리는 참으로 건성건성 세계지도를 보아 왔는지 모른다. 우리 입장에서 보면 세계의 끝, 아르헨티나. 아르헨티나의 변방 포르모사, 그 낯설고 먼 곳에서 손님이 왔다. 막상 만난 다니엘 오마르 루포(Daniel Omar Luppo, ’통합과 승인을 위한 포르모사 국제 연극제(Festival Internacional del Teatro de Formosa)’ 예술감독)는 축제감독이라기보다 강단 있는 지역 문화 활동가(activist)의 풍모를 지녔다. 하여, ’국제교류’나 ’문화협력’과 같은 기능적인 단어들을 성급하게 발설할 수는 없었다. 단지, 서로에게 낯선 이 세계의 끝에서 대체 무슨 일이 일어나고 있는 것이냐고, 단순하지만, 정직하게 물어볼 수밖에. 과연 아르헨티나의 최전방을 지키는 변방의 축제 감독답게, 인터뷰 내내 그의 태도는 명쾌했다. 미안하지만, 당신들이 알고 있는 세계에 대한 지식과 정보는 결코, 전부가 아닙니다. 이 세계의 끝에서 내가 여전히 연극을 하는 한.

Q(우연). 국제 연극제 축제명이 정서적이기보다 건조하고 선언적이다. 왜 통합(Integracion)과 승인(reconocimiento)인가?

다니엘 오마르 루포(이하, ’다니엘’): 선언이 맞다. 정치적인 결정, 정치적인 비전을 나타낸다. 그동안 모든 축제나 예술 활동이 부에노스아이레스 중심으로 이루어졌다. 포르모사는 파라과이 국경에 있는 아르헨티나 최북단의 도시로, 과거의 국경 근처 도시들은 개발제한구역이었다. 따라서 국경 근처에 있는 변방 도시 사람들은 마치 국외자, 파라과이 사람들처럼 취급받을 수밖에 없었는데, 20년 전부터 통신을 비롯한 지역 개발 투자가 이루어졌고, 이때부터 포르모사 사람들은 아르헨티나 사람이라는 소속감을 느끼게 되었다. 지역과의 통합, 이제야 우리 스스로 아르헨티나인이라 할 수 있다는 승인의 의미에서 이 축제 이름을 주 정부에 제안하였고, 사용하게 되었다. 또한 장르 간의 결합이나 지역과 계층을 넘어서는 평등한 예술 향유를 의미하는 이름이 될 수 있을 것이다.

Q. 이 축제와의 인연은 어떻게 시작된 것인가? 포르모사 출신인가?

다니엘: 창립멤버 중의 하나였고, 지금은 예술감독이다. 포르모사 출신은 아니다. 1987년까지 부에노스아이레스에 살다가 이 지역에 강연을 오게 되면서 흥미를 느끼고 정착하게 되었다. 극단을 창설하고, 점차 발전하여 축제에까지 이르렀다. 결국, 현재 26년 동안 포르모사에 살고 있다. 초기 이 축제는 브라질, 파라과이, 칠레 등 주변국만 참여하는 라틴아메리카 중심의 연극축제였는데, 3회차 이후부터 아시아, 유럽 등으로 참여 범위가 넓어졌다. 2015년으로 11회차를 맞이한 이 축제는 아르헨티나 국립공연예술협회(Instituto Nacional del Teatro, INT)와 포르모사 주 정부가 주최하고, 지역민들을 위해 모든 공연이 무료로 제공된다. 올해에는 한국단체 ’체험예술공간 꽃밭’의 어린이극이 초청되기도 하였다.

|

|

|

| 통합과 승인을 위한 포르모사 국제 연극제 2015 포스터 ©International Theater Festival of Integration and Recognition Formosa |

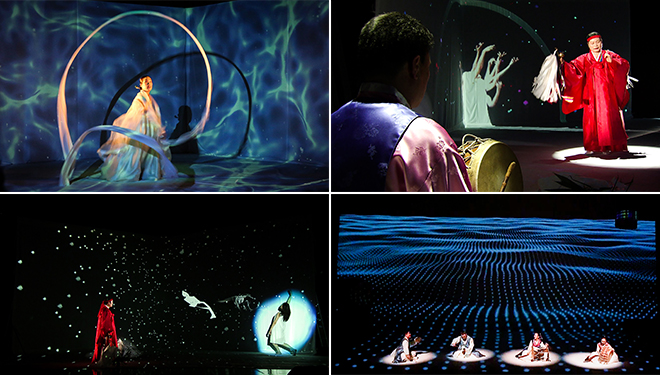

위) ‘체험예술공간 꽃밭’의 <종이창문> ©International Theater Festival of Integration and Recognition Formosa 아래) 극단 ‘로.기.나래’의 <선녀와 나무꾼> ©International Theater Festival of Integration and Recognition Formosa |

Q. 포르모사가 아르헨티나의 변방이었듯, 아시아와 라틴아메리카는 세계사의 주변, 변방이었다. 경제적인 불안정, 군사독재와 쿠데타를 겪었던 정치적 혼돈, 식민 시대를 거쳐 온 정체성의 혼란 등 유사성이 많다고 보는데 어떻게 생각하는가?

다니엘: 예술창작 행위 속에 ’자유를 향한 외침’을 가지고 있다는 점에서 공통점이 있다고 생각한다. 자유나 안전이 보장되지 않는 곳에서는 창작이 불가능하다.

Q. 아르헨티나야말로 예술 활동을 하는데 정치적인 압박이 많았던 곳 아닌가? 지식인과 예술가들의 해외 망명도 많았다. 이런 고통의 시간을 지내온 아르헨티나 예술가들은 여전히 정치적 트라우마를 지니고 있을 텐데….

다니엘: 2000년대 이후, 예술창작과 표현의 자유에 대한 환경은 많이 나아졌다. 그러나 나의 세대의 경우, 여전히 지난 역사에 관한 한, ’절대 잊지 않기 위해서’ 예술 활동을 한다. 철학적 표현이지만, 아르헨티나 예술가들은 ’실제로 일어났던 일이라면, 또다시 일어날 수 있다’는 생각을 하고 있다.

Q. ’잊지 않기 위해서’라는 표현을 들으니, 라틴 아메리카 대문호 가브리엘 가르시아 마르케스가 말했던 ’가슴을 지닌 사람에게 망각은 어렵다’라는 표현이 떠오른다. 그 문장을 아는가? (안다.) 그러나 한국에선 이 문장이 적절치 못한 순간에 쓰여 지기도 했다. 급속한 민주화, 너무 빠른 근대화 과정을 거친 사회는 늘 후유증이 있다. 많은 발전을 이루어 냈다고 생각하는 한국에서도 여전히 ’검열’ 문제는 이슈가 되고 있는데, 많이 나아졌다고 하더라도, 아르헨티나의 예술창작 환경에 있어 여전히 남아있는 제약은 없는가?

다니엘: 검열과 같은 문제는 현대사회에서 있을 수 없는 일이다. 아르헨티나에는 ’24800’(ley 24,800)1)이라는 공연법이 있다. 포르모사주 의원이 발의해서 생긴 법령이다. 예술지원을 위한 재원분배를 할 때, 공기관의 판정에 따르는 것이 아니라 민간단체 위원회의 결정에 따라 공정한 예술지원을 이루어내는 것이다. 그리고 아르헨티나 사람들은 공공영역의 결정에 문제가 있을 때, 반응이 매우 화끈하고 적극적이기 때문에 정부라 할지라도 함부로 일방적인 결정을 통보할 수가 없다. 정치적으로 매우 혼란했던 2001년의 사례를 하나 들면, 문화부에서 문화 예산을 삭감한다고 통보하니, 전국에서 버스를 타고 아티스트들이 부에노스아이레스로 몰려들어 "예술이 죽었다"라고 쓴 나무상자로 국회의사당을 엄청나게 둘러싼 채 격렬한 항의 시위를 했다. 나 또한 그때 국회의사당에 나무 상자를 쌓던 사람 중의 하나다.

1) http://sinca.cultura.gob.ar/sic/gestion/legislacion/ley.php?id=200

Q. 그 일로 부에노스아이레스에서 포르모사로 망명한 것은, 아니, 망명 당한 것은 아닌가?

다니엘: (웃으며) 절대 아니다.

|

|

| 다니엘 오마르 루포(Daniel Omar Luppo) 포르모사 국제 연극제 예술감독 ©이강혁 |

Q. 아르헨티나 연극의 경향은 어떠한가? 현재의 이슈는 무엇인가?

다니엘: 아르헨티나는 매우 큰 나라이다. 부에노스아이레스에서 창작되는 연극과 아르헨티나 곳곳 각 지역에서 창작되는 연극은 매우 다르다. 아르헨티나 군사독재를 경험한 세대와 그 이후 젊은 세대들이 가지고 있는 연극에 대한 비전 또한 다르다. 이러한 다양성 때문에 하나로 정의하여 이야기하기는 어렵다. 그러나 예를 하나 들어보면, 부에노스아이레스는 공연의 수가 매우 많은 도시이기도 하지만, 인구 당 정신과 의사의 숫자가 가장 많은 도시이다. 세상에서 가장 슬픈 음악, 탱고가 탄생한 도시이지 않나? ’불안’은 이 도시를 지배하고 있는 매우 중요한 정서다. 프랑스 파리와의 교류가 많기 때문에 정신의학과 관련된 스터디도 많은 편이다. 따라서 ’관계’에 대한 강한 집착이 나타난다. ’모자간’ ’부자간’ ’연인 간’ 관계를 다룬 연극들이 많은데, 최근 ’부자 관계’에 대한 연극이 마치 유행이자, 경향처럼 연극계 전체를 휩쓸었다. 그러나 나의 이성과 사상은 이러한 부에노스아이레스의 경향과는 다르다. 부에노스아이레스의 경우, 세계를 객관적으로 보지 않고 자기중심적으로만 체험하려고 하는 경향이 많다. 그래서 나는 부에노스아이레스를 떠났다.

Q. 세계에서 가장 프로이트의 책을 많이 읽는다고 들은 적이 있다. 몸은 아르헨티나에 있으나, 뿌리는 유럽에 있다고 믿는 정체성의 혼돈, 정치, 경제적인 혼란이 이 불안의 토양이었을 것이라 본다. 그나저나, 이렇게 인터뷰가 진행되면, 부에노스아이레스의 친구들에게 항의를 받을 것 같다.

다니엘: 상관없다. ’부에노스아이레스가 곧 아르헨티나다’라는 인식에 저항할 뿐이다.

Q. 한국과 아르헨티나는 일단 너무 멀다. 멀기 때문에 아는 바도 많지 않다. 한국의 예술 분야 종사자들에게 아르헨티나에 관해 물으면, 상당히 많은 수가 호르헤 루이스 보르헤스(Jorge Luis Borges)2)를 언급한다. 여전히 보르헤스는 한국의 예술가들에게 지적인 영감을 주고 있는 것 같다. 반면에 공연예술에 관해 물으면, 델라구아다(De La Guarda)나 푸에르타 부르자(Fuerza Bruta)3)를 이야기한다. 좀 아이러니하지 않은가? 지적인 영감과 상업적인 엔터테인먼트, 이 상반된 인식이? 우리가 모르는 것이 있다면 좀 더 알려 달라.

다니엘: 흥미로운 이야기다. 그러나 분명한 것은 500년 후, 보르헤스는 여전히 남아있겠지만, 델라구아다는 잊혀 질 것이다.

2) 호르헤 루이스 보르헤스(1899~1986)는 아르헨티나의 소설가이자 시인, 평론가로 20세기를 대표하는 포스터모더니즘의 창시자격 인물이다. 부에노스아이레스에서 태어나 시, 논픽션, 수필 등 여러 장르의 다양한 작품을 발표했다. 대표적인 작품으로 「픽션들」(1944)이 있으며, 한국에서는 1999년 전집이 발매되었다.

3) 푸에르타 부르자는 부에노스아이레스에서 유래된 포스트모던 극장 쇼이자 극단명이며, 2005년 디키 제임스(Diqui James)에 의해 만들어졌다. 2007년부터 뉴욕 오프브로드웨이 다릴 로스 극장(Daryl Roth Theatre)과 세계 각지에서 공연되고 있으며, 뉴욕에서만 50만 명 이상의 관객을 동원했다.

Q. (웃음) 그런가? 그렇다면, 500년 후까지 남아있을 아르헨티나 공연예술의 자산은 무엇인가?

다니엘: 아르헨티나 극작가인 아르만도 디세폴로(Armando Discepolo)4)와 96세로 생존하고 있는 극작연출가인 카를로스 고로스티사(Carlos Gorostiza)5), 이들의 작품들은 끊임없이 재해석되며 끝까지 남아있을 것이다. 기억해 달라.

4) 아르만도 디세폴로(1887~1971)는 아르헨티나의 극작가로 멜로 드라마의 비극적 풍자와 불화를 혼합한 것이 특징인 아르헨티나 버전의 그로테스크 문학―남미 태생의 유럽계(Criollo) 혹은 크리올인(Creole) 그로테스크로 알려진―을 발전시켰다.

5) 카를로스 고로스티사는(1920~) 아르헨티나의 현대 극작가이자 연극 연출가, 소설가이다. 대표작으로는 사회 문제를 향한 계급적 태도를 묘사한 데뷔작 <엘 푸엔테(El Puente)>(1949)가 있다. 일반적으로 부에노스아이레스의 새로운 연극으로 간주된다.

|

|

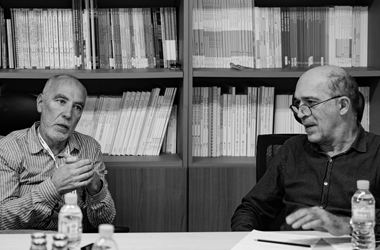

| 인터뷰 중인 우연 극장장(좌)과 다니엘 오마르 루포 예술감독 (우) ©이강혁 |

Q. 축제 프로그래밍을 할 때, 공연예술 분야에서 일하면서 당신이 지니고 있는 미션, 신념은 무언가?

다니엘: 한국에 와서 이자람의 공연을 보았다. 나는 그녀의 연극을 절대 흉내 낼 수 없을 것이다. 나는 절대 한국 연극을 할 수 없을 것이다. 그러나 분명 나는 감동했다. 침묵하고 있을 때 우리는 그 사람이 어느 국가 사람인지 알 수 없다. 하지만 노래를 하거나 연기를 한다면 우리는 그 사람이 어느 나라 사람인지 감지할 수 있다. 연극은 결국 영토의 몸(cuerpo del territory)이다. 결국 ’지역성’이 가장 호소력 있는 예술양식이 될 수 있고, 보편적인 것이다.

Q. 세계화되어 가는 현대 사회에서, 현대 예술에서 여전히 국가성(Nationality)이 유효하다는 말인가?

다니엘: 아니다. 내가 말하는 지역, 혹은 국가란, "지금, 내가 어. 디. 에 있는가?"를 의미한다.

©KAMS

PREV

PREV

.jpg)

.jpg)

.jpg)