[피플] 몸의 언어에 주목할 때, 이미지는 곧 메시지가 된다

[PAMS Choice] 아트 프로젝트 보라

‘아트 프로젝트 보라’는 현재 국내 무용계에서 가장 주목할 만한 안무가로 급부상한 김보라가 이끄는 프로젝트 그룹으로, 국내뿐 아니라 해외 무대에서 괄목할 만한 공연 성과를 거두고 있다. 계속적인 진화의 과정을 겪으며 나름의 독특한 어법과 색깔을 구축해가고 있는 ‘아트 프로젝트 보라’는 논리와 개념으로 박제화된 작업들과는 차별화된 ‘이미지’와 ‘감각의 향연’을 만들어낸다. ‘아트 프로젝트 보라’의 대표이자 안무가인 김보라를 만나 작업에 대한 여러 얘기를 나누었다.

무용의 정체성, 그리고 표현의 확장

Q(송남은). ‘아트 프로젝트 보라’에 대해 간략한 소개 먼저 부탁한다.

김보라(이하 ‘김’): 2013년 솔로 작업을 위해 1인 프로젝트로 시작해서, 현재는 본인을 주축으로 객원 무용수부터 책임 프로듀서, 협력 아티스트들을 아우르는 프로젝트 그룹으로 활동하고 있다. 컨템포러리 무용을 기반으로 미술, 영화, 행위예술, 음악, 패션 등 다양한 장르의 예술을 작업 안으로 수용하고, 이를 통해 개성적인 표현 언어를 발굴하는 것을 지향한다. 전형적인 레퍼토리 무용단보다는 유연하고, 단기 프로젝트 그룹보다는 좀 더 결속력 있는 단체로 거듭나기 위해 여러 계획을 세우고 있다.

Q. ‘아트 프로젝트 보라’라는 이름으로 본격적인 작업을 전개한 최근 3년간 국내뿐 아니라 해외에서 괄목할 만한 성과를 나타내고 있는데, 그동안의 활동을 소개해 달라.

김: 2014년 요코하마 댄스 컬렉션(Yokohama Dance Collection) 심사위원상 수상을 계기로, 최근까지 유럽 및 아시아 10개 이상의 축제에서 초청 공연을 했고, 앞으로도 다수의 해외 공연이 예정되어 있다. 대표적으로 멕시코 세르반티노 축제(Festival International Cervantino), 프랑스 생 상드니 축제(Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis), 벨기에 디셈버 당스(December Dance), 독일 탄츠메세(Internationale Tanzmesse NRW), 네덜란드 코르조 극장(KORZO Theatre) 초청 공연이 있다.

Q. 이제까지의 해외 공연 활동은 본인에게 어떤 의미인가?

김: 국경을 넘어 새로운 관객을 만나고 그들로부터 다양한 반응과 호응을 얻는 것이 흥미진진했고, 작품의 창작뿐 아니라 유통되는 과정 또한 얼마나 중요한지 깨닫는 기회였다. 나 자신의 예술적 정체성에 대해 깊이 생각하게 된 계기가 되었고, 아티스트로서 더욱 성장하고 성숙해지고 싶은 욕구를 끊임없이 불러일으킨 도전적인 경험이었다.

Q. 특별히 기억에 남는 관객의 반응은 어떤 것이었나?

김: 벨기에 디셈버 당스(December Dance) 페스티벌 초청 공연 후 현지 기자분과 인터뷰를 했는데, 그때의 피드백이 큰 격려가 되었다. 특정한 테크닉이나 스타일에서 벗어난, 정형화되지 않은 거칠지만 독특한 개성을 제 작품에서 발견했다는 내용이었다. 서구 지향적이지 않으면서 아시아 전통에 기반을 둔 것도 아닌, 도무지 원류를 예측할 수 없는 ‘김보라’만의 유일한 차별성이 있다고 말해 주었다. 그 관객의 피드백으로 인해 해외 공연에 더욱 자신감을 얻게 된 것 같다. 작가로서 더 발전하고 싶다는 의욕과 도전의식도 생기게 되었고.

|

|

|

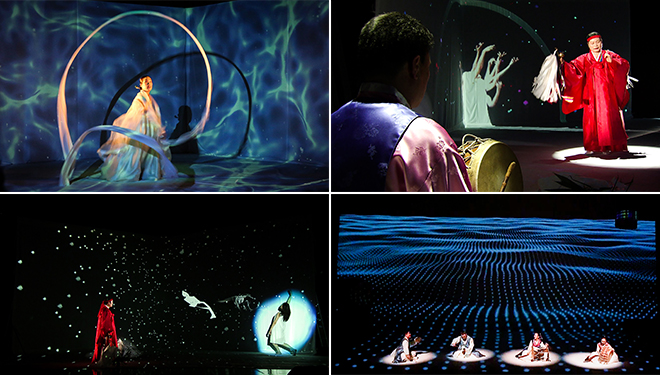

| <꼬리언어학> ©Art Project BORA | <꼬리언어학> ©Art Project BORA |

일상의 사소한 관찰에서 경이로운 이미지의 탄생으로

Q. 작업의 발단으로 작용하는 것은 무엇인가? 가령 영감의 원천이라든가 작업의 모티브는 어디에서 발견하는지, 그 시작점이 궁금하다.

김: 내게 ‘이미지’는 항상 영감의 원천이자 작업의 동기가 되어왔다. 그 이미지라는 것은 일상에서 마주치는 사물, 오브제, 동식물, 사람 등에서부터 다른 예술가들이 만들어 놓은 예술 작품에 이르기까지 다양한 것을 의미한다. 특정한 이미지에서 촉발된 호기심은 점차 몸의 언어로 전환하고자 하는 작업의 욕구로 이어지는데 나에게는 이 메커니즘을 말로 설명하기가 쉽지 않다. 사소한 관찰이 매혹의 순간으로 바뀌는 그 현상, 그것을 내 작업을 통해 드러내고 있다는 생각이 든다. 내 작품에 춤 외적인 것들, 다양한 예술 요소들이 삽입된 것은 단순히 연출적 효과를 위해서라기보다는 풍부한 영감의 원천들을 작품 속에 포진해놓는 것이다. 그것을 관찰하고 조망하다 보면 관객들도 그 이미지 속에서 어떤 경이로움을 발견하지 않을까.

Q. 그렇다면 본인에게 있어 ‘이미지’는 곧 작업의 시작점이 되기도 하지만, 작업의 궁극적인 지향점이라고도 볼 수 있는 건가?

김: 평소 삶에서 발견한 이미지들의 심상을 무용이라는 예술을 통해 어떻게 표현할 수 있을까를 늘 고민한다. 눈으로 경험한 것들을 몸의 언어로 치환하는 과정에서 최초의 이미지들은 변형되기도 하고, 과장되기도 하고, 심지어 내가 눈으로 경험하지 않았던 상상의 이미지들로 재탄생 되기도 한다. 그런데 이것은 단지 이미지를 재현하는 것과는 좀 다른 것 같다. 어떻게 보면 나는 눈으로 본 것을 몸짓으로 번역하는 과정을 통해 새로운 소통 언어를 찾고 있는 것인지도 모르겠다. ‘A는 B다’라고 규정하지도 단정 짓지도 않는 것. 나는 여러 상황을 통해 말과 글로 제한하는 순간 더 이상의 해석의 여지도 상상의 기회도 없어지는 것을 경험하고, 그것에서 적잖은 답답함을 느꼈던 것 같다. 그래서 내 작업에서는 그 언어의 틀을 배제하고 오롯이 이미지 자체로 무언가를 연상하고 느끼고 자유롭게 해석되기를 원해 왔다.

이미지텔링, 직관과 상상으로 대화하고 싶다

Q. 무용을 연극이나 문학처럼 내러티브와 서사적인 측면에서 감상하고 이해하려는 경향이 종종 있는데, ‘아트 프로젝트 보라’의 작업은 오히려 ‘디자인’(design)에 가까운 것 같다. 이미지가 곧 메시지가 되는 것 말이다.

김: 그렇다. 그런 점에서 스토리텔링 보다는 이미지텔링이 더 적절한 표현이 될 것 같다. 하나의 확정된 개념 혹은 내러티브가 일관성 있게 작업 전체를 관통하며 맥락을 이어가는 방식의 작업과는 상당히 다른 접근을 하고 있다. 이미지와 이미지의 연결, 중첩, 전환에서 연상되는 어떤 것, 어떤 느낌과 정서를 도출하고 싶다. 관객들 저마다의 해석과 느낌이 있으리라 생각한다. 심지어 행위의 주체인 무용수들에게도. 사실 내가 말하고자 하는 것은 분명히 있지만, 그것을 관객들에게 주입하거나 일방적으로 ‘전달’하는 것을 원치 않는 점도 있다.

Q. 다양한 이미지 실험을 위해 무용 외 예술 장르들과의 만남을 시도해왔는데, 작업의 방식은 어떠했나?

김: 이제까지는 협력하는 아티스트들과 작업을 진행할 때 내 스스로가 작업의 구심점이 되어 각 요소들에 디렉션을 주는 방식으로 작업을 진행해왔다. 앞으로는 타 장르와 만나 일종의 화학 반응을 일으키는 좀 더 적극적인 콜라보레이션의 방식을 시도해 보고 싶다. 하지만 무용의 정체성을 잃지 않는 범위 내에서의 협업이기를 원한다. 외부적인 자극을 언제나 필요로 하지만, 그것은 어디까지나 중심에서부터 뻗어 나가는 확장을 위함이지, 중심을 붕괴시키고 정체를 모호하게 만드는 융합은 아닐 것이다.

|

|

|

| <꼬리언어학> ©Art Project BORA | <꼬리언어학> ©Art Project BORA |

몸의 언어에 주목하는 것, 이미지가 곧 메시지가 될 때

Q. 2015 팸스초이스(PAMS Choice)에 선정되었다. 선정작 <꼬리언어학> 작품을 소개해달라.

김: <꼬리언어학>은 2014년에 초연된 이래 이번 팸스초이스를 통해 두 번째 무대를 가진다. 고양이는 자신의 상태를 드러내는 기호로써 꼬리 언어를 사용하고 있다는 점이 흥미로웠고 그것이 작업의 모티브가 되었다. 그들 나름의 표현 방식을 가지고 있는 동물들을 보면서, 인간 또한 문자 언어가 아닌 몸의 언어로 원초적인 대화를 할 수 있지 않을까 싶었다. 앞서 말했듯이, 언어로 규정되는 많은 것들이 오히려 소통을 왜곡하고 제한하기도 하는데, 이 작품은 몸의 언어에 주목함으로써 소통의 한계를 넘고 싶은 나의 갈망을 대변하고 있다.

Q. 작품에 등장하는 캐릭터들에게 부여한 나름의 상징이 있을 것 같다. 모든 무용수가 여성이라는 점도 궁금한 지점이고.

김: 이 작품에서 여성 무용수들은 신화나 설화에서 차용된 상상의 어떤 존재라 할 수 있다. 인간인지 동물인지 아예 추측이 안 되는 어떤 판타지적인 존재의 이미지, 기이한 형상이 필요했다. 여성이라고 인지했는데 일순간 동물처럼 보이는 낯섦 같은 것을 어떻게 구현할 수 있을까 고민했다. 선입견의 틀에 갇히지 않기 위한 일종의 장치인데, 그저 눈앞에서 펼쳐지는 몸의 이미지들을 고정관념 없이 바라보는 것이 이 작품에서는 무엇보다 중요하다. 인터뷰하는 지금도 계속 언어로 무언가를 규정하고 있는 것 같아 조심스럽다.

Q. 앞으로의 활동 계획을 알려 달라.

김: 올해 10월에는 팸스초이스와 멕시코 세르반티노 축제에서 <꼬리언어학>을 공연하고, 11월에 공연예술창작산실 지원사업의 일환으로 <소무>라는 신작을 선보일 예정이다. 2016년 4월에는 프랑스의 필름작업 그룹인 N+N Corsino와 협업 작업을 앞두고 있는데, 그 결과물은 프랑스 마르세유에서 전시 형태로 공개될 예정이다. 5월에는 프랑스 생 상드니 페스티벌에 <소무> 작품이 초청되어 공연된다.

Q. 지금까지 활발히 이어 온 국제적인 활동을 앞으로도 얼마나 지속해서 할 수 있느냐가 관건인데, 이에 대한 본인의 생각을 나누면서 마무리했으면 한다.

김: 사실상 국내에서는 몇 개월의 기간에 걸쳐 제작한 작품이 연속적으로 공연되기가 힘든 것이 현실이다. 하지만 해외 공연의 문이 지속적으로 열리면서, 하나의 작품이 끊임없이 다양한 관객들 앞에서 공연되었고, 그로 인해 하나의 작품이 점점 레퍼토리로 정착되어가는 것을 확인했다. 그 이후로는 해외의 여러 플랫폼에서 관심을 가지게 되고, 해외의 프로모터들과도 커넥션이 형성되면서 작품 유통의 채널들이 다양하게 만들어지고 있다. 공들여 창작한 작품이 활발하게 유통될 기회가 지속적으로 주어지는 것은 예술가들이 창작을 계속 이어가는 데 동기 부여가 되는 건 분명하다. 단순히 해외에 진출하는 것, 교류하는 것을 목표로 하는 단계를 넘어서서 국제 공연 시장 안에서 지속적인 비즈니스가 일어났으면 하는 바람이다.

©송남은

|

2015 팸스초이스 선정 작품 : <꼬리언어학> 고양이의 꼬리 언어와 제스처의 상징체계를 움직임의 모티브로 하여 위선적인 교양주의와 언어의 해석적 오류를 풍자하는 작품이다. 꼬리 언어에 착안하여, 선과면, 또는 선과 도형의 교차와 같이 구조적이고 기호학적인 움직임들을 재조합하고 해체하는 과정을 통해 다른 차원의 언어가 창조되는 것을 그려본다. ’나’라는 개체의 존재성과 ’우리’ 혹은 ’그들’이라는 사회적 공동체성에 대한 의미와 소통의 이슈를 환기하게 시킴으로써 현대사회에서 가장 절실한 것은 무엇이냐는 질문을 던진다. 이 작업은 말과 글보다 더 원초적이고 더 명징한 몸의 언어를 수면 위로 드러내는 과정이며, 위선과 교양으로 포장되고 은폐된 수많은 사회적 대화와 관계 그 이면의 ’진실’을 발견하고자 하는 작은 시도이다. 2014년 3월, ‘러프컷 나잇’(Rough Cut Nights)에서 초연되었으며, 2015년 10월, 멕시코 세르반티노 페스티벌에 초청되었다. 2015 팸스초이스 선정단체 : 아트 프로젝트 보라(Art Project BORA) 아트 프로젝트 보라는 현대무용을 중심으로 장르와 공간의 개념을 허무는 작업과 타 장르와의 교류를 통한 실험적인 작업을 하고 있다. 동시대를 반영하는 소재를 다양한 시선으로 접근하여 독창적이고 위트 있는 드라마, 그로테스크한 미적 표현과 영화적 안무, 연출로 관객의 감성을 자극하는 작품을 선보이고 있으며, 대표작으로는 <혼잣말>, <프랑켄슈타인>, |

PREV

PREV

.jpg)

.jpg)

.jpg)