바르셀로나의 융·복합 예술 현황

[집중조명] 2015 KAMS 한국-스페인 커넥션 참관기

‘바르셀로나’라고 하면 떠오르는 것들로는 도시 곳곳에 펼쳐져 있는 가우디(Antoni Gaudí)의 작품들, 그것과 함께 조화를 이루는 아름다운 거리, 피카소(Pablo Picasso)·달리(Salvador Dalí)와 같은 거장들의 삶의 무대가 되었던 예술적 배경, 그리고 일 년 내내 끊임없이 펼쳐지는 다양한 축제 등을 꼽을 수 있을 것이다.

대부분 사람들이 바르셀로나를 문화와 예술적 성숙함이 가득한 도시로 기억한다. 사실 바르셀로나는 지중해 연안 비옥한 해안평야에 자리 잡은 항구도시이자 항만규모와 상공업 활동에 있어서는 에스파냐 제1의 도시이기도 하다. 예술뿐만이 아닌 기술로도 유럽을 대표하는 도시라는 것을 증명하듯 세계 3대 IT Show 중 하나인 “모바일 월드 콩그레스”(Mobile World Congress)가 매년 바르셀로나에서 열리고 있다. 모바일 월드 콩그레스는 모바일 분야의 세계선도 기업들이 신기술, 신제품, 새로운 서비스를 일제히 겨루는 장이다.

KAMS 한국-스페인 커넥션 프로그램

나는 디지털 퍼포먼스 분야의 프로듀서 자격으로 7월 6일부터 15일까지 KAMS 한국-스페인 커넥션 프로그램에 참여하였다. 이번 커넥션의 주제가 ‘예술-과학-기술’ 융·복합 예술이었기에 공연예술 분야의 다른 참가자들 사이에서 공학을 전공한 나에게도 참여의 기회가 돌아왔으리라는 짐작을 해본다.

커넥션 프로그램은 크게 두 부분으로 나누어 진행되었는데, 그렉 페스티벌(Grec Festival de Barcelona) 참관과 바르셀로나 측 커넥션 프로그램 참가자들과의 교류이다. 1976년에 처음 시작된 그렉 페스티벌은 바르셀로나 시 산하의 바르셀로나 문화원(Institut de Cultura de Barcelona)에서 주최하는 국제적인 공연예술 축제로서, 카탈란 지역의 훌륭한 공연예술을 해외에 진출시키고 전 세계의 수준 높은 공연예술을 소개한다는 목표를 가진다. 이에 따라 매년 여름 약 한 달간 바르셀로나 전 지역의 공연장에서 연극, 무용, 음악, 서커스, 오페라 등 다양한 공연이 유료로 펼쳐진다.

|

|

|

| 그렉 페스티벌 공연 ⓒ Grec Theater | 바르셀로나 문화원 전경 |

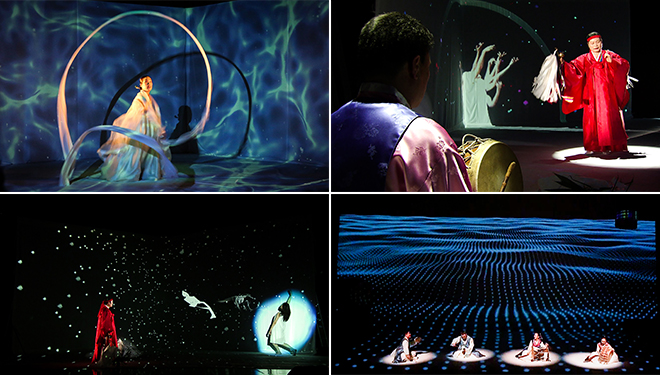

첨단 기술이 접목된 공연들

그렉 페스티벌에서 나의 관심은 단연 첨단 기술과 예술이 융합된 공연들이었다. 그중 직접 관람한 몇 가지 사례를 소개하고자 한다.

가장 눈길을 끈 작품은 프랑스에서 온 아드리앙 몽도(Adrien Mondot)와 클레르 바르다인느(Claire Bardainne)가 연출한 “하카나이(HAKANAI)” 와 “시네마티크(CINEMATIQUE)” 이다. 이 작품들은 입장권이 조기에 매진되어 버릴 정도로 인기가 많았는데 기본적으로 두 작품 모두 무대 공간 위에 영상을 투사하고 배우의 동작을 인식하는 센서를 사용하여 배우의 움직임에 따라 영상이 인터랙티브하게 반응하도록 한 공연들이다. “하카나이(HAKANAI)”는 일본어로 ‘덧없다’, ‘무상하다’라는 의미인데, 꿈과 현실을 오가며 펼쳐지는 이야기가 무대 중앙에 설치된 큐브 위로 펼쳐졌다. 반투명 막으로 감싸진 큐브의 4면 모두를 컴퓨터 프로그래밍으로 만들어지는 영상을 프로젝션 맵핑하여 연출한 점이 인상 깊었다.

반면, “시네마티크(CINEMATIQUE)”에서는 바닥과 벽, 두 면만을 프로젝션 맵핑하여 무한히 확장하고 변화되는 공간을 창조했다. 그 속에서 두 명의 안무가는 춤과 연기, 저글링을 선보였다.

두 작품 모두의 흥미로운 점은 배경을 만들어내는 영상이 그 어느 한순간도 미리 녹화된 것이 아니라, 무대 위 배우의 움직임에 따라 컴퓨터 프로그래밍 기술이 실시간으로 만들어내는 영상이라는 점이다. 기존 공연예술이 가졌던 무대 공간의 제약을 탈피하여, 무한한 공간을 만들어 낼 수 있다는 확장 가능성과 함께 매 순간 새롭게 창조되며 펼쳐지는 스토리의 우연성을 볼 수 있는 대목이었다.

이 밖에도 스페인의 유명한 시인이자 극작가인 페데리코 가르시아 로르카(Federico García Lorca)의 일대기를 주제로 한 펩 토사르(Pep Tosar)의 플라멩코(Flamenco) 공연이 있었다. 동 공연에서는 한 인물의 일대기를 무대 위에서 효과적으로 보여주기 위하여 무대 전면에 설치된 반투명 스크린에 영상을 투사함과 동시에 스크린 뒤에 플라멩코 공연자들을 배치하였다. 반투명 스크린을 사용한 연출은 이제 흔한 것이 되었지만, 영상과 그 뒤에서 일어나는 격정적인 플라멩코 댄스는 그렇지 않았다. 영상과 춤의 조화는 스크린의 물질성을 최소화하고 적절한 조명 연출과 어우러져 혼합 현실적(Mixed reality) 이미지를 만들어냈다. 이는 관객들을 몰입시키기에 충분한 요소로 작용하였다.

|

|

|

| Cinematique ⓒ Raoul Lemercier | Hakanai ⓒ Virginie Serneels (2) |

바르셀로나의 미디어 아티스트들

이번 커넥션의 주제에 맞춰 선정된 바르셀로나 측의 참가자들은 대부분 바르셀로나를 대표하는 미디어 아티스트들이었다. 미디어 아트(Media Art)야 말로 예술과 기술이 융합된 총체적 결과물이기에 이들의 작품을 살펴보고 작업실을 둘러보는 경험만으로도 바르셀로나의 융·복합 예술의 현주소를 어렴풋하게나마 짐작해 볼 수 있는 좋은 경험이 되었다.

1. 마르셀 리 안투네즈 (MARCEL∙LÍ ANTÚNEZ)

마르셀 리는 기계전자 공연과 로봇 설치로 전 세계 예술계에 잘 알려져 있다. 90년대에 제작된 그의 아방가르드적 기계전기 공연에는 바디봇(Bodybots: 몸으로 조종하는 로봇), 시스테마터지(Systematugy: 컴퓨터와의 인터랙티브한 나레이션), 드레스켈레튼(Dresskeleton: 외골격 보디 인터페이스) 등의 요소가 결합되어 있다. 그의 작업실을 방문하여 이야기를 나눠보니 그는 한 분야를 고집하는 것이 아니라 다양한 분야에 폭넓은 관심을 가지고 언제라도 새로운 시도를 할 준비가 되어 있는 사람이라는 것이 느껴졌다. 성적인(Sexual) 소재를 디지털 기술을 바탕으로 우스꽝스럽게 표현하는 그의 위트가 매력적으로 느껴졌다. 기술과 예술의 융·복합 결과물을 보다 보면 자칫 기술에 치중하여 작품의 본질은 잊어버리는 경우도 많이 나타나는데 마르셀 리의 사고방식과 작품을 대하는 태도는 중심을 잘 유지하고 있는 듯 보였다.

2. 세르기 요르다 (SERGI JORDÀ)

세르기는 바르셀로나에 있는 폼페우 파브라 대학교(Universitat Pompeu Fabra) 음악기술그룹 수석연구원이자 교수로 활동하며 음악/어드밴스드 인터랙션(MAIn) 팀을 이끌고 있다. 그의 작품인 리액터블(reactable)은 실시간으로 디제잉을 할 수 있는 테이블 탑 음악 장치로서 직관적이고 아름다운 인터페이스가 눈길을 끌었다. 리액터블은 아이슬란드 아티스트 비요크(Bjork)의 2007-2008 월드투어 ‘볼타’(Volta)에서 사용되어 대대적인 인기를 누리기도 했다. 최근 세르기는 기술에 대한 연구를 바탕으로 에스파냐 광장의 몬주익(Montjuic) 분수에 새로운 시스템을 적용했다. 음악에 맞춰 조명과 물의 움직임을 컨트롤 할 수 있게 된 분수는 광장을 찾는 많은 관광객에게 즐거움을 선사하고 있다. 기술과 예술의 융·복합을 바탕으로 생겨난 결과물을 공공으로 환원하는 일련의 과정을 통해 지속가능한 예술의 가능성을 살펴볼 수 있었다.

3. 비 어나더 랩 (Be Another Lab)

비 어나더 랩은 바르셀로나 대학원에서 만난 4개국 청년들이 결성한 미디어 아트 그룹으로 HMD(Head Mounted Display)를 이용한 ‘타인이 되는 기계’(The Machine to Be Another)를 선보였다. 타인이 되는 기계는 일련의 프로토콜과 기술을 사용하여 타인의 시선으로 자신의 세상을 경험하게 되는 독특한 체험 작품이다. 2014년, 세계적인 미디어 아트 페스티벌인 아르스 일렉트로니카(Ars Electronica)에서 수상을 하기도 하였으며 세계의 다양한 전시에 초대되고 있다. 이 작품은 ‘정체성’과 ‘공감’ 간의 관계에 초점을 맞추며 자아를 이해하는 가능성을 열어준다. 사실 기술이 접목된 예술 작품들은 ‘신기하다’라는 수준에 그치는 것이 많은데 이들의 작업은 깊이 있는 울림을 주었다.

|

|

|

| SERGI JORDA | Be Another Lab |

바르셀로나 예술의 힘

최근 한국의 한 유명한 미디어 아티스트가 어느 인터뷰에서 “하는 일이 뭐냐?”는 질문에 “융·복합 빼곤 다해요”라고 농담처럼 대답한 글을 본 적이 있다. 그 본질은 알지 못한 채, ‘융·복합’이라는 말을 마치 유행처럼 사용하고 있는 한국의 현 세태를 비꼬는 것이리라.

바르셀로나에서 만난 많은 아티스트들은 스스로를 기술자·과학자·예술가로 구분 짓지 않는다. 그들은 기술 자체가 가진 미적 가치를 예술로 인정하고 있었고, 예술적 표현의 확장을 위해 기술을 받아들이는 것을 주저하지 않았다. 오히려 융·복합의 의미를 물어보는 것이 이상하게 느껴질 만큼 이 현상은 당연한 것이었다.

오랜 역사를 통한 풍부한 예술 자원과 문화 인프라를 바탕으로, 바르셀로나 시민들의 삶에는 이미 축제와 예술이 녹아 들어있었다. 그렇기에 과학기술과 예술의 결합 또한 자연스럽게 시민의 일상에 받아들여지고 향유할 수 있는 수준으로 도시의 곳곳에 나타나고 있었다. 그런 자연스러움이 바로 우리가 한순간의 흉내로 따라 할 수 없는 바르셀로나 예술이 가진 힘이 아닌가 생각해본다.

©김현기

PREV

PREV