멀리, 넓게 퍼뜨리기 위해 모았다!

[피플] 박재천 전주세계소리축제 프로그래머

‘프로그래머 박재천’보다는 ‘뮤지션 박재천’이 더 익숙했다. 박재천을 처음 무대에서 봤던 때는 2012년 ‘여우락페스티벌’의 개막공연이었다. 평소 흥 깔아주는 안숙선의 소리와 이광수의 상쇠, 김청만의 북이 그가 깔아준 리듬의 흥을 타고 즐기고 있는 것이 아닌가. 그 뒤, 나는 글 잘 쓰고, 음악에 대한 눈목 좋은 남무성의 ‘Jazz it up!’을 보던 중 박재천·미연과 다시 한 번 마주쳤다. 세계 재즈사를 다룬 그 책에 박재천의 프리재즈는 중요한 한 축을 담당하고 있었다. 그 뒤에도 2013년 ‘시나위프로젝트’ 등 전통음악이 새로운 옷을 입을 때면 어김없이 그의 이름이 보였다.

뮤지션 박재천은 넘나듦에 익숙하고 그 과정에서의 느낌을 ‘실용화’하여 다음의 음악을 일구는데 적극적이고 치밀하다. 드럼에서 연주하는 그만의 한국장단법인 ‘코리안 그립’도 이런 과정에서 나왔다. 그리고 이 주법은 그가 재즈와 전통음악, 월드뮤직을 넘나들 때 중요한 가교역할을 한다. 그래서일까? 5일간 ‘세계’의 ‘소리’가 넘나들었던 ‘2013전주세계소리축제’(이하 소리축제)는 그의 또 다른 악기처럼 느껴졌다.

소리의 뿌리, 젊음, 미래, 세계, 생각

10월 2일, 소리축제 개막공연 ‘아리아리랑 소리소리랑’이 있던 날이다. 박재천은 분주했고, 전천후였다. 그간 음악가로 소리축제의 간헐적으로 참가해오다가 이번에는 프로그래머이자 개막공연의 총연출을 맡은 것. 프로그래머라는 명칭에서 어떤 멋과 카리스마가 느껴지지만, 하루하루는 전투요원의 삶이었다. 집행위원장인 박칼린·김형석 대열에 박재천이 합류하자 소리축제의 한 축인 월드뮤직에 자연스럽게 비중이 실리게 되었다. 그는 그렇게 우리 소리의 외연을 살폈고, 반대편에서는 한지영 팀장(프로그램팀)이 전통음악으로 내실을 다졌다. 말 그대로 “좋은 궁합”이었다고. 그리하여 10월 2일부터 6일까지 5일의 시간 동안 이곳에는 ‘뿌리’가 있었다. ‘젊음’도 있었다. 그리고 ‘세계’가 있었다. 한 편에서는 ‘환호’와‘열기’가 있었고, 다른 한쪽에는 ‘미래’가 있었다. 그리고 소리를 둘러싼 말과 생각들이 오고가기도 했다. 전주는 5일 동안 세계의 모든 ‘소리’들을 품었다.

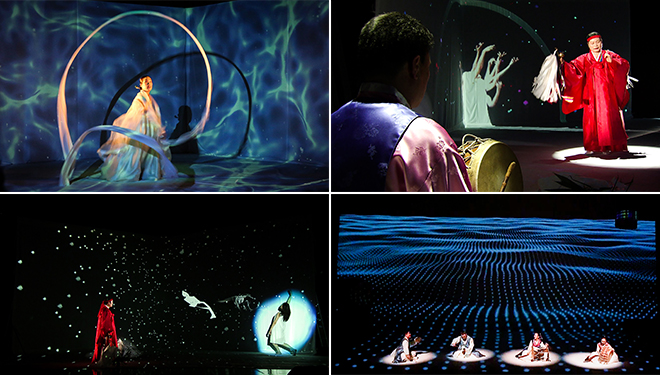

개막공연 ‘아리아리랑 소리소리랑’에는 8개국의 특색 있는 다국적 소리꾼들이 참여했다. 총연출을 맡은 박재천의 임무는 음악의 지구본을 이리 저리 돌리다가가 어느 한 곳이 멈추면 그 곳에서 흘러나온 음악을 ‘아리랑’의 물길로 끌어오는 것이었다. 그렇게 13명의 여성 보컬들의 소리는 ‘아리랑’과 몸을 섞고 흘러가다가 전주·군산시립합창단과 만나며 ‘We Are The Arirang’이 되었다. 기획자가 아닌 음악의 동료로 접근하니 소리하는 ‘사람’을 모으는 과정은 의외로 ‘만만’했다. 하지만 다양한 사람들의 ‘소리’를 모으는 과정은 의외로 만만치 않았다.

“40일간 미디어데이터팀을 가동해서 다양한 시뮬레이션을 시험하는 과정에서, ‘아, 정말 힘든 게임이구나!’ 싶었죠. 어려웠던 것은 전체구성과 편곡의 방향이었습니다. 아내이자 파트너인 미연에게 다양한 주문을 했고, 인묵스님 외 범패를 맡은 17명의 스님과 13명의 여성가수, 70명의 합창단 속에서 어떤 패를 들고 뭐부터 내놔야 하는지···. 순서, 어떤 나라, 박자, 반주, 스토리, 전통, 재즈, 월드뮤직 등등의 패를···.” 개막공연에만 해당되는 고민이 아니었다. 소리축제를 준비하는 동안 소리를 모으고, 배치하고, 다시 패를 돌리며 재배치하는 과정에 있던 모든 프로그램들은 하나 같이 이런 얼굴을 내비치고 있었다. 박재천은 프로그래머로서 부분을 꿰매어 전체를 일구는데 부지런했고, 예술가가 아닌 관객의 입장에서 냉혹히 평을 내리며 한 단계씩 나아갔다.

|

|

|

| 2013 전주세계소리축제 개막공연 ’아리아리랑 소리소리랑’ (사진제공: 전주세계소리축제) | |

Q : 올 해 소리축제의 특징은 무엇인가요?

A : ‘전통음악의 월드뮤직으로’입니다. 올해 해외 라인업을 대폭 증가시켰습니다. 전 세계와 이곳에서 만들어지고 있는 음악의 현재를 관객이 먼저 보아야 한다고 생각했습니다. 이는 우리의 것을 들고 세계로 나가자는 것이 결코 아닙니다. 현대산업의 방식은 변했습니다. 보따리 장사로 떠도는 것은 구시대적 발상이죠. 그들을 사러 오게 해야 합니다. 여기서 잘 되면 찾아옵니다. 그런 프로그램기획과 전통성의 강화가 이제는 더욱 필요한 시대입니다. 우리가 쓰는 것이 먼저 양질의 고급품이 되고 귀해 져야 합니다. 이것이 내가 축제의 조직에 있는 동안 하고픈 방향성이었습니다.

Q : 프로그래머라면 모든 프로그램을 다 봐야했을 텐데. 관람하느라 다리품도 많이 팔았겠습니다.

A : 29개의 사이트가 운영 되었는데 하루에 다 돌아보겠노라고 작정은 했는데 하루에 최대 15개 정도가 한계더군요. 전주한옥마을과 한국소리문화의전당 두 군데로 떨어져 있었습니다. 개막일을 제외하고 모든 장소를 두 번씩은 꼭 가 보았습니다.

Q : 이번 축제를 준비하면서 프로그래머로서의 철칙이 있었다면?

A : 모든 프로그램이 다 좋아야 한다? 강박이었죠. 대문부터 베란다, 아이들 방, 부엌, 화장실까지. 모두 나의 집이니까요.

Q : 그렇다면 처음부터 끝까지, 위에서 아래까지를 담당하며 모으는 과정에서 어떤 즐거움이 있었는지 궁금합니다.

A : 저는 연주가의 입장에 서서 기획과 편성을 했습니다. 개막식에서는 제가 생각 했던 무대와 영상이 동시에 진행하여 더블빌(double-bill)이 가능하게 하여 관객과 연주자들이 행복해 했습니다. 무엇보다 소리가 주인공이 되는 축제인 만큼 소리와 음악만 가지고 개막공연을 해보자는 계획이었는데. 이런 성공에서 또 다른 프로그램을 기획을 할 수 있다는 희망이 생겨 개인적으로도 너무 행복 합니다.

|

|

|

| 전주세계소리축제 프로그래머이자 음악가 박재천 |

이곳, 우리 소리의 미래가 있다

2001년부터 유네스코 인류무형문화유산에 우리의 ‘소리’들이 기록되고 있다. 오늘날 잊혀 가는 ‘소리’의 운명은 이런 제도들과 맞물려 있다. 많은 이들은 소리가 세계적인 제도에 기록되어간다는 사실로서 그 소리의 운명을 기억한다. 그런 점에서 소리를 중심으로 한 전주세계소리축제는 하나의 제도이며 망각의 과정과 끊임없는 대결을 하는, 그리고 소리를 부지런히 모아 역사를 일구는 이 시대의 구심점이다.

Q : 소리축제는 물론 한국의 자산과 유산인 ‘소리’들이 국제적으로 성장하기 위해 어떤 자세와 필요한 것이 무엇이라고 생각하나요?

A : 저는 소리축제를 계란에 자주 비유합니다. 전주는 계란껍질, 즉 단단한 전통성입니다. 소리는 흰자위, 곧 우리음악의 수많은 소재들이죠. 그리고 축제는 노른자위입니다. 새로운 생명의 탄생이라고 할까요. 세 개의 균형이 중요하죠. 또 칼 오르프(Carl Orff)의 말을 많이 참조하고 싶어요. ‘정서적인 접근’ ‘청각적 감수성’ ‘사회적 태도의 학습의욕’. 이 셋의 균형 또한 중요하다고 봅니다.

Q : 한국의 음악, 아니 소리의 발전을 위해 본인이 계획하고 있는 것이 있다면?

A : 막이 내린 후에도 축제는 진행됩니다. 지금은 축제를 맡은 한 사람이니 끝에 있는 성공을 위해 최선을 다 하는 것뿐입니다. 이 일도 제가 사는 지금 이 순간에 보탬이 되고 발전이라고 생각합니다. 이런 세상 어떨까요? 한국인이라면 ‘박재천!’ 했을 때, 당연 ‘한국의 음악을 하고 있는 박재천’이라 생각할 수 있는 것이 의례적인 것이 되는 그런 세상이요.

PREV

PREV