세계적 수준의 한국 무용가와 작품 발굴에 주력

[피플] 모다페 한선숙 예술감독 인터뷰

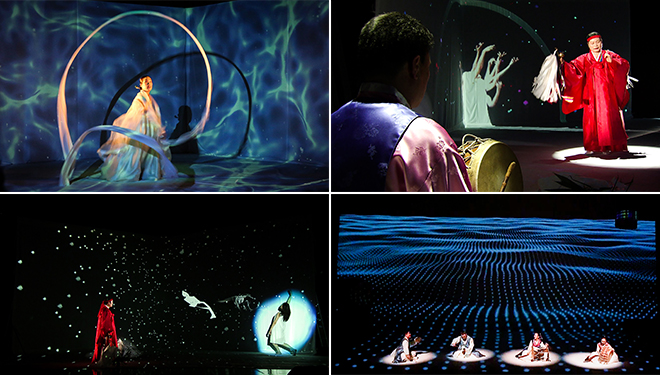

상반기 최대 규모의 춤 향연인 모다페(국제현대무용제) 한선숙 예술감독을 만나 세계의 최첨단 트렌드를 소개하는 축제의 장이자, 그들과 어깨를 나란히 할 한국의 춤예술가를 소개하는 과업을 훌륭하게 소화한 비결에 대해 들어보았다.

모던댄스? 지난 30여년 춤의 동시대성을 이끌어 온 대표적 무용 축제

Q : 모다페는 올해로 32회를 맞았다. 현대무용계 축제로서는 가장 오래된 역사를 자랑한다. 역사성에 대해 남다른 자부심이 있을 것 같다.

A : 한국현대무용계의 대모 육완순 선생님이 중심이 되어 1980년 한국현대무용협회를 발족했다. 2년 뒤 ‘제1회 한국 현대무용협회 향연’을 개최한 것이 시작이었다. 3회 때 ‘한국현대무용제’로 개명하고, 7회부터는 해외작품도 소개하는 ‘국제현대무용제’로 규모를 키웠다. 2002년 21회 때 지금의 영어약자 이름 ‘모다페’로 거듭났다. 물론 시작은 동문 또는 협회 중심의 소규모 행사였지만, 세 번에 걸쳐 이름이 바뀌면서 지금의 규모로 발전했다. 축제가 역사성을 갖는다는 것은 곧 시대성을 반영하고, 예술사를 대변한다는 의미일 것이다. 전통에 누가 되지 않기 위해 부담도 가졌지만, 그만큼 뿌듯함도 크다.

Q : 모다페는 Modern Dance Festival의 약자 아닌가. 솔직히 최첨단의 컨템퍼러리 예술을 소개하는 축제니 만큼 코다페(CODAFE), Contemporary Dance Festival이 되었어야 맞는 것 같다.

A : 그렇다. 우리 축제의 성격 상 코다페가 맞긴 하다. 아직 모던댄스와 컨템퍼러리댄스 모두를 한국어로 현대무용이라고 부르고 있지 않는가. 그래서 일반인들은 그리 중요하게 생각하지 않지만, 무용전문가들은 종종 그런 지적을 하기도 한다. 동시대 춤 즉 컨템퍼러리댄스를 추구하기 때문에 축제이름과 맞지 않는 것 아니냐고. 하지만, 2002년 당시 예술감독을 지낸 양정수 교수가 모두가 쉽게 부를 수 있는 새로운 이름을 지으면서 그동안 쓰였던 축제 영문이름을 감안해 약자를 만들었다. 어감도 좋고, 그것을 계기로 지금의 대형축제로 거듭났으며, 이젠 모두가 아는 이름이 되었기에 전문가들에게는 부연설명을 해가면서 계속 사용하고 있다.

|

|

|

| 한선숙 모다페 예술감독/(사)한국현대무용협회장 | |

Q : 협회에서 하는 축제다보니 한국현대무용협회장이 모다페의 예술감독직도 겸하고 있다. 협회의 다른 업무도 많을 텐데, 축제까지 운영하는 것은 힘든 일 아닌가.

A : 협회장과 예술감독직을 겸하는 것은 장단점이 있다. 협회의 조직력이 힘이 되어 예술감독의 부담을 크게 덜어준다. 물론 축제에만 전념할 수 없지만, 그 또한 큰 방해가 되진 않는다. 오히려 여론을 수렴하고 이를 반영하기 위해서는 큰 도움이 된다.

협회장이 바뀌면 당연히 예술감독직도 따라서 바뀌는 것을 외부에서는 단점으로 보기도 한다. 하지만 예술감독 개인의 예술적 안목과 이를 장기적으로 추진하는 일관성도 중요하지만 협회장이 겸직하면서 예술계 전반의 의견과 객관적인 시각을 반영할 수 있어서 오히려 장점으로 작용하는 것 같다. 임기가 끝나도 모다페를 완전 떠나는 것도 아니다. 신임 예술감독과 함께 내년 프로그래밍에도 참여한다. 협회니까 가능한 일 아닐까. 결국 장점이 크다고 본다.

Q : 임기가 3년이다. 그동안 9명의 협회장 중 유일하게 연임을 했다. 6년 동안 모다페를 이끌면서 느낀 점이 있다면.

A : 솔직히 연임을 하고 안하고는 그리 중요하지 않은 것 같다. 하지만 3년만 했다면 아쉬움이 컸을 것이다. 첫 해는 어떤 일을 해야 하는지 파악하기 바빴고, 두 번째 해부터 프로그래밍을 위해 국내로 해외로 뛰어다니기 바빴다. 세 번째 해는 특히 예산을 늘리기 위해 매진했던 것 같다. 결국 3년간의 준비와 노력이 4년째부터 가시화 되었다. 6년이 지난 지금에서야 노하우가 생기고, 명확한 운영방향이 보인다.

Q : 노하우가 궁금하다.

A : 나만의 노하우라기보다 모든 예술감독이 느끼는 점일 것이다. 일하다보면 남들보다 먼저 준비하고 발 빠르게 움직이는 것이 능력이라는 것을 알게 된다. 세계적으로 인정받는 작품은 최소 2년 전에는 섭외가 이루어져야 한다. 국내는 물론 세계 다른 축제보다 먼저 섭외가 끝나야하기 때문에 빠른 결정과 추진력이 관건이다. 그리고 가장 중요한 것 ‘돈’ 끌어오는 것 아닐까. 운영을 잘 하고, 좋은 평가를 받아 국고를 늘리는 것이 제일 중요하겠지만, 후원을 얻어내기가 쉽지 않다. 모든 수단과 방법을 동원하는 것이 노하우라고 하면 너무 당연한 대답일 테지만, 다른 답도 없다.

춤의 트렌드는 바뀌어도, 춤의 정의는 바뀌지 않는다

Q : 개인적으로 지난 6년 동안 모다페의 특징을 꼽는다면 요즘 춤경향에서는 보기 드문 대작을 많이 올렸다는 것이다. 특히 작년 폐막작 프렐조카주 안무 <그리고, 천년의 평화>와 올해 개막작 쉐르카위 안무 <바벨>은 규모도 크고, 세계적으로 호평을 받은 작품이 아닌가.

A : 20세기의 아방가르드 춤이 모던댄스에 집결했었다면 21세의 춤은 컨템퍼러리댄스라고 할 수 있다. 토털 시어터의 경향이 강하고 융복합 성향이 드러나면서 장르 해체, 다문화 경향이 대세다. 신개념의 ‘뉴 댄스’가 등장하면서 이제 딱히 춤을 규정하는 정의도 없어졌다. 그러다보니 춤공연에 춤이 없고, 다원예술이 아니면 아방가르드 대열에 들 수도 없는 모순적인 강박관념이 팽배하다. 이럴 때 일수록 춤을 찾고 싶었다. 그래서 춤을 중심에 놓고 타예술과의 완벽한 조화를 이루는 대작을 선호하게 되었다.

Q : 독일의 ‘탄츠테아터(Tanztheater)’, 프랑스의 ‘당스-테아트르(Danse-Théâtre)’에 이은 ‘농-당스(Non-Danse)’까지 새로운 사조가 등장하면서 특히 유럽에서는 동시대춤에 대한 이론적인 연구도 활발하게 이루어지고 있다. 우리도 이 시대 한국의 춤을 분석하고 정의하는 노력도 절실하다고 본다. 모다페 프로그램에 포럼도 있던데, 어떤 내용을 다루는가.

A : 한국무용학회, 한국연극교육학회와 공동주관으로 ‘공연예술계의 트렌드 변화에 따른 융복합 예술 패러다임’이라는 주제로 포럼을 개최한다. 커뮤니티댄스를 비롯해 이 시대가 요구하는, 그래서 등장하는 경향들에 대해 심층 토론이 이루어질 것이다.

|

|

| 2013 모다페 프로그램 리스트 |

Q : 예술감독직 초기와 지금 달라진 무용계 환경을 말한다면.

A : 6년 전과 비교해보면 국내 무용계가 크게 발전한 것은 확실하다. 무엇보다 세계무대에서 인정받는 안무가와 그의 작품을 국내에서도 ‘바로’ 접하게 되었다는 점이다. 축제도 많이 생기고 전문극장도 많아지면서 가능해진 낭보다. 20년 전을 기억해봐라. 좋은 공연을 보기 위해 이웃나라 일본으로 원정가지 않았던가. 어쩌다 유럽여행을 가면 미국현대무용에 익숙해 있던 우리로서는 낯설음과 충격에 놀라움을 금치 못했었다. 하지만 이제 우리도 세계의 시계바늘과 같이 움직인다. 결코 뒤지지 않는다. 그래서 예술감독으로서 더 큰 과제를 껴안았다. 이제 훌륭한 작품을 볼만큼 봤다고 할 만큼 관객 수준이 상향했다. 안목이 높아진 것은 분명 좋은 현상이지만, 그만큼 감동의 여지도 줄었다는 말이다. 웬만한 작품으로는 주목받기 어렵고, 어느 정도 이상의 화제가 되어야 겨우 칭찬을 듣는다.

Q : 한국현대무용협회장으로서의 임기는 남아있지만, 오늘 개막하는 모다페가 끝나면 예술감독직도 마무리하게 된다. 마지막으로 모다페를 보러 오실 관객들에게 한 말씀 해주신다면.

A : 사실 그동안 해외 유수작품을 소개하는 일도 중요하지만, 세계적 수준의 국내 무용가와 작품 발굴에 주력해왔다. 협회를 중심으로 프로그래밍을 하다 보니 안무가 풀은 꽤 크다. 다양한 국내 작품을 무대에 올리고 객관적인 평가를 받게 하는 것이 가장 큰 과제였다. 신임예술감독을 도와 더 좋은 프로그래밍을 위해 노력할 것이다. 지금까지 수입에만 쏠려있던 국내 춤시장이 수입과 수출을 적절하게 균형 잡는 날이 올 것이라는 바람으로 달려왔다. 그날이 그리 멀리 있지 않다는 희망적인 메시지를 전하고 싶다.

올해 모다페 모토가 ‘Dance is Life, Life is Dance’ 아니던가. 인생은 곧 춤이고 춤은 곧 인생이다. 많은 사람이 춤을 통해 인생을 바라보길 바란다.

2013 모다페 홈페이지 : http://www.modafe.org/modafe2013/main.asp

PREV

PREV