소규모 페스티벌들의 지속가능한 비즈니스 모델

[동향] 영국의 페스티벌 동향

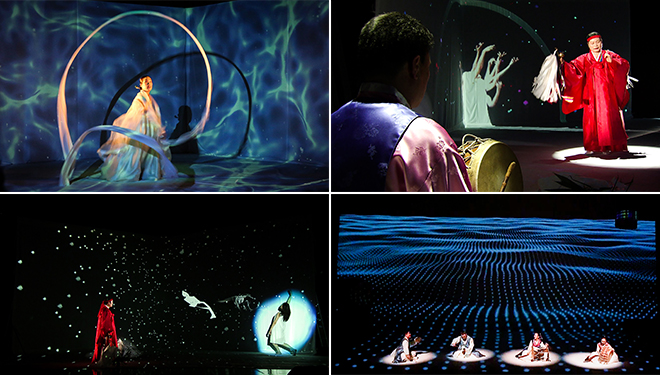

세계 각국의 페스티벌이 여름을 채비하고 있다. 이미 메이저 간판 페스티벌들은 저마다 프로그램들을 일찌감치 발표한지 오래이다. 영국의 대표적인 페스티벌인 에든버러 페스티벌은 3월 23일 티켓 박스를 오픈했다. 유럽 전체를 페스티벌의 천국이라 불러도 과언이 아니지만, 영국은 특히 그렇다. 1945년 2차 대전이 끝난 이후 아트 페스티벌은 영국 문화계의 가장 두드러진 현상이자 주류로 등장해서 짧은 시간 내에 초고속으로 성장했다. 매년 5백 군데가 넘는 지역에서 크고 작은 페스티벌들이 개최되며, 커뮤니티 축제, 카니발과 같은 1일 페스티벌이 개최되는 곳도 무려 1백 군데가 넘는다. 그 규모와 내용은 물론 천차만별이다. 런던이나 에든버러처럼 다양한 공연장을 제대로 갖춘 대 도시들이 주로 주최하는, 오페라나 대형 콘서트 위주로 돌아가는 페스티벌도 있지만 체계적인 공간이 따로 필요 없는 길거리 연극이나 스트리트 댄스 페스티벌, 야외에서 미술작업과 음악공연을 동시에 진행하는 멀티 공연예술 프로젝트와 같은 축제들도 소도시의 명물로 자리 잡은 지 오래이다. 도시 전체가 고서점으로 유명한 헤이 온 와이(Hay-on-wye)는 도시의 특성을 살려 매년 북 페스티벌을 개최하고 있다.

|

| |

|

에든버러 프린지 페스티벌 ©에든버러 페스티벌 사무국 |

페스티벌, 도시 재생 사업을 위한 하나의 전략

이런 문화 예술 페스티벌의 초고속 성장에는 풍부한 금전적인 지원이 뒤따랐던 것이 사실이다. 영국 문화정책의 주체로 널리 알려져 있는 영국예술위원회( Art Council England )가 애초에 페스티벌을 독려할 때 주목했던 것은 그 교육적인 효용성이었다. 실제로 초창기 페스티벌 프로그램에는 예술 교육 콘텐츠가 상당 부분을 차지했다. 또한 페스티벌은 동시대 예술의 육성을 위해 신작 위촉과 초연에도 중요한 역할을 담당했다. 이러한 신작 소개 기능은 메이저 페스티벌들의 경우 매해 세계 초연 프로젝트를 간판으로 내걸면서 하나의 트렌드로 정착되었다.

페스티벌 열풍이 대도시를 넘어서 중소 도시로 확대되면서, 관료들은 예술의 또 다른 중요한 기능, 즉 경제적 부가가치를 눈여겨보게 되었다. 평소 아무도 방문하지 않던 조용하고 평범한 마을에 축제를 유치한 뒤 관광객이 증가해 지역 경제에 큰 이바지를 하는 장면을 목격하면서 페스티벌은 도시 재생 사업을 위한 하나의 전략으로 부각되었다. 사족이지만, 축제의 이러한 경제적 기능을 최초로 적용한 사례로 바이로이트 바그너 축제극장을 들 수 있다. 당시 바그너의 축제극장을 유치하기 위해 바이로이트는 뮌헨을 비롯한 내로라하는 독일의 대도시와 경쟁해야만 했다. 축제극장을 세우면 바그너의 오페라를 보러 관광객들이 몰려들 것이라는 생각에 바이로이트 지역 유지들은 다른 도시보다 현저하게 월등한 조건을 바그너에게 제시했고, 바그너는 이를 받아들였다. 그 결과 19세기까지 문화적으로 아무 것도 내세울 것 없던 일개 소도시에 불과했던 바이로이트는 오늘날 정말로 바그너의 이름을 대표하는 문화도시로 우뚝 서게 되었다.

|

| |

|

헤이온와이(Hay-on-wye) |

지역사회에 기반한 페스티벌로의 변모

하지만 영국 경제가 침몰하면서, 페스티벌 부흥에도 커다란 먹구름이 끼었다. 페스티벌을 유지해주었던 예술위원회의 지원예산과 각 지방 자치단체의 예술지원 보조금이 대폭 삭감되면서 페스티벌들은 한정된 예산을 차지하기 위해 치열한 혈전을 벌여야 할 처지가 되어버린 것이다. 그들의 경제적 처지는 영국 문화예술 전문 통계조사단체인 <컬처 벤치마크(Culture Benchmark)>가 공개한 자료로 적나라하게 드러났다. 2010년과 2011년 23개 영국 내 페스티벌 단체들을 조사한 결과 예술위원회로부터의 재정보조는 28.7%에서 22.9%로, 각 지역 자치단체로부터의 지원금은 18.1%에서 15.7%로 현저하게 떨어졌다. 그런데 이 통계 조사에서 주목해야 할 점이 있다. 우선 예술위원회의 페스티벌에 대한 재정지원이 전체 예술기관에 대한 평균 재정지원(약 40%)보다 낮다는 점, 그리고 각 지방자체단체의 지원이 국가 차원의 재정지원(약 13%)보다 높다는 사실이다. 이는 각 지역에서 개최되는 페스티벌들이 중앙정부보다 지역 자치단체에 더 많이 의존하고 있다는 것을 의미한다. 즉, 20세기 국가적인 차원에서 주도되던 영국의 페스티벌 사업이 21세기 들어서는 지역 사업으로 변모하고 있는 것이다.또 한 가지는 페스티벌 단체들의 규모의 변화이다. 물론 자치단체와 긴밀한 관계를 유지하며 공간 협찬을 받는 20-30명 규모의 페스티벌 단체도 존재하지만, 압도적인 수의 페스티벌들은 다섯 명이나 혹은 그보다도 적은 스태프를 둔 영세한 단체에 의해 제작되며 프로그램 개발을 비롯한 페스티벌 진행의 대부분을 프리랜서나 자원봉사에 의존하고 있다.

이러한 현상들이 의미하는 바는 자명하다. 전국 각지에서 펼쳐지는 페스티벌들이 ’예술’ 그 자체보다는 각 지역사회의 특색에 기반한 하나의 ’이벤트’로 변모하고 있는 것이다. 지역사회를 이해하고, 지방자치단체장 및 의회와 긴밀한 커뮤니케이션을 유지하면서 지방색을 최대한 노출하는 다양한 방식이 페스티벌을 통해 시도되고 있다. 이런 경우 페스티벌은 아무리 규모가 작더라도 그 지역성 때문에 자치단체로부터 예산을 확보할 가능성이 매우 높다. 지역을 대표하는 축제에 대한 지역 주민들의 지대한 충성심은 물론 빼놓을 수 없는 덤이다.

|

| |

|

<세멜레워크(Semele Walk)>, 루드게르 엔겔스 연출, 2013 통영국제음악제 개막작 ©최명만 |

통영국제음악제와 통영굴축제

사실, 한국에도 이러한 페스티벌이 몇 군데 존재한다. 그 가운데에서도 통영에서 열리는 통영국제음악제가 이러한 요소에 모두 부합하는 대표적인 사례라 할 수 있다. 음대 하나 없는, 음악적으로는 불모지에 가까웠던 이 도시는 윤이상이라는 통영이 낳은 세계적인 작곡가의 네임 밸류를 내세워 정통성을 확보했다. 프로그래밍은 지역이 아닌 외부출신들의 전문가들이 담당했지만 시청과 시민들의 협조는 대단히 모범적이었다. 10여 년 전 2회에 걸친 시범행사를 거처 공식적으로 축제가 시작되었을 때 통영 시청은 외부 관광객 안내를 위한 지침을 전 시민에게 알렸으며, 물론 시민들은 매우 적극적으로 동참했다(국내에 페스티벌 자원봉사 제도가 하나의 동아리처럼 체계적으로 조직되었던 것도 이 통영 국제음악제가 최초였다). 음악제가 세계적 수준의 프로그램은 물론, 관광객들은 또한 비슷한 시기에 해안가에서 개최되는 굴 축제를 놓치려들지 않는다. 일개 지역 토착행사였던 통영 굴 축제는 이제 전국적인 명물이 되었다.하지만 이처럼 지방자치단체와 연계된 대규모 행사가 아닌 영세 예술단체들에게 한국 땅은 여전히 척박한 불모지나 다름없다. 영국과 달리 지방으로 갈수록 그들이 설 자리는 더더욱 좁아지는 형편이다. 예술적 깊이나 대중성을 떠나 겉으로 드러나는 외형과 밥그릇 싸움에만 치중하는 지방자치단체들의 안이한 안목 때문일 것이다. 지역의 특색을 살리는 콘텐츠 개발과 페스티벌 전문 인력 도입, 그리고 무엇보다 그들에 대한 시 의회와 시민들의 전폭적인 지지와 신뢰가 없이는 예술은 그 어느 땅에서건 더 이상 즐거운 축제일 수 없다.

<참고기사>

Smaller arts festivals: what is the most sustainable business model?(theguardian)

PREV

PREV