예술의 가치는 경제논리로 정당화 될 수 있는가

[동향] 아일랜드 예술위원회의 ’예술의 경제적 효과’ 보고서에 대한 단상

지난 2012년 아일랜드 예술위원회는 <아일랜드 예술의 경제적 효과 측정> 보고서를 발간했다. 이에 앞서 2009년과 2011년에도 같은 내용의 보고서가 발간된 바 있다. 영국에서 1988년 존 마이어스코프의 <영국 예술 경제적인 중요성> 보고서 크게 주목을 받은 이후, 여러 나라의 중앙정부, 지방정부 그리고 예술지원기관 등이 비슷한 보고서를 생산하기 시작했다. 최근에 들어서는 예술과 문화산업 전반을 포함한 창조산업의 경제효과를 측정하는 보고서도 쉽게 볼 수 있다. 예술의 직·간접적인 경제적 가치를 산출함으로써 공공예술지원의 정당성을 확보하는 것은 예술을 경제의 논리로 설명하는 신자유주의 문화정책의 반영이며, 한편으로는 그에 대한 예술계의 자구책이라고도 볼 수도 있다. 아일랜드 예술위원회의 경우, 전세계적인 금융위기로 아일랜드 경제가 심각한 불황의 길로 접어든 2009년부터 본격적으로 예술의 경제효과 보고서를 발간한다는 것이 의미심장하다.

경제 위기에 따른 불안정한 예술입지의 타개책?

1990년대에서 2007년까지 호황을 누리던 이 나라의 경제는 가계부채의 증가, 부동산 거품, 금융권의 단기 해외자본 의존 심화라는 위험요소가 미국 발 금융위기와 만나면서 급격하게 위기에 처하게 되었다. 경기불황 속에 실업이 심각한 사회문제로 대두되었으며, ’세대 이민’ (generation emigration)이라고 부를 수 있을 정도로 다수의 젊은이들이 일자리를 찾아 미국, 영국, 호주로 향하고 있다. 아일랜드의 통계청에 의하면 2012년 4월까지 1년간 총 8만 7천명(전체 인구의 2%)가 해외로 이민을 갔다(2013년 3월 17일자 옵저버). 2012년 11월 현재 청년실업률이 약 30%로 그리스와 스페인(약 50%), 포르투갈(약 38%), 이탈리아(약 37%)의 뒤를 쫒고 있다(2012년 10월 31일자 가디언).|

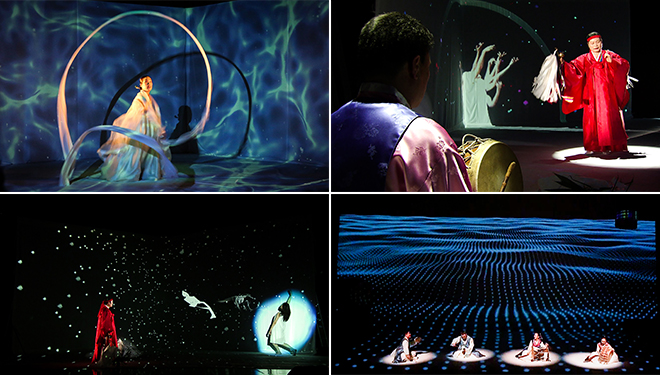

| |

|

아일랜드 예술의 해외홍보기관 컬쳐 아일랜드(Culture Ireland) 홈페이지 |

아일랜드 정부는 강력한 긴축정책을 도입했고, 모든 공공정책 분야에서 정부지출이 삭감되었다. 문화예술계도 예외는 될 수 없었다. 2009년 아일랜드 정부는 경제학자 콜름 매카씨가 이끄는 위원회에 정부의 지출긴축방안을 도출하라고 용역을 주었고, 이에 매카씨는 문화지원을 3,700만유로 가량 삭감하고 예술위원회의 현재 연간 예산인 7,300만 유로를 6,100만 유로 줄일 것을 제안했다. 또한 아일랜드 문화부내에 별도의 예술부(Arts Ministry)가 필요한지 의문을 제기하며 예술부를 폐지할 것을 권고했고, 아일랜드 예술의 해외홍보기관인 컬쳐 아일랜드( Culture Ireland )의 폐지도 제안했다. 이에 맞서 예술위원회 위원장인 팻 모일란(Pat Moylan)은 예술위원회의 7,300만유로를 지출함으로써 직, 간접적으로 3천개의 일자리를 창출하고 그 결과 650만유로를 세수의 형태로 정부에 돌려준다고 주장했다. 이와 함께 아일랜드 예술계에서는 대대적인 문화예산삭감 반대 캠페인과 로비가 벌어졌고 예술위원회는 물론, 예술차관, 유명 예술인들이 다수 참여해서 예술의 문화적, 교육적, 사회적, 그리고 경제적인 가치를 주장했다. 그 결과, 문화예산은 작은 규모(6%)로 삭감되었고, 예술위원회의 예산도 6,920만 유로 선으로 정해졌으며 컬쳐 아일랜드(Culture Ireland)도 살아남았다. 그 이후에도 정부의 예술지원금 삭감을 둘러싼 예술계의 불만을 사라지지 않았으며, 2010년에도 한차례의 대대적인 캠페인이 있었다. 이 캠페인에서 강조된 것은 경기침체와 더불어 공공예술지원 삭감으로 예술가들의 수입이 줄어들어서 예술가의 삶이 더 힘들어졌다는 점이다.

경제논리≠예술지원의 정당성

|

| |

|

아일랜드예술위원회(the Arts Council of Ireland) 홈페이지 |

그러나 2010년 아일랜드 예술위원회와 북아일랜드 예술위원회가 공동으로 발간한 <아일랜드와 북아일랜드 예술가의 생계와 근로조건> 보고서를 보면 이야기가 좀 다르다. 이 보고서는 두 지역 예술가들의 교육수준, 소득, 근로형태, 실업 등에 대한 자세한 정보를 담고 있다. 여기서 우리가 주목할 부분은 아일랜드 예술가들의 소득이 별로 높지 않다는 점이다. 2008년 현재 설문조사에 응한 예술가들의 절반이 8천유로이하의 연수입을 올리며, 전체의 25%는 연소득이 1,600유로 이하였다. 또한 전체의 23%에 해당하는 예술가는 전년도에 실업상태였고, 예술가로서 하는 일 중 절반에 대해서는 소득이 없다는 것이다. 이는 예술계에 존재하는 일거리가 불규칙적인 고용/근로와 저임금에 기반해 있다는 것을 보여준다. 우리는 위의 두 보고서 간의 큰 간극을 볼 수 있다. 예술이 고용 및 총부가가치 창출에 효과적인 것이 사실이라고 해도 많은 수의 예술가는 공적지원제도(금전적 지원, 교육, 기반시설 면에서)없이는 예술가로서 생존하기 힘들기 때문이다. 결국 예술의 경제적인 효과는 공공지원을 전제하고 있으며, 따라서 단순한 경제논리에 의해 예술의 가치를 평가하고 옹호하는 것에는 큰 함정이 있다는 것을 볼 수 있다.

<참고사이트>

http://www.artscouncil.ie/en/publications/research_publications.aspx

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/oct/31/europe-unemployment-rate-by-country-eurozone#data.

http://www.thestage.co.uk/news/2009/10/irish-arts-world-launches-preemptive-strike-against-arts-cuts/

http://www.thestage.co.uk/news/2009/12/irish-arts-sector-emerges-almost-unscathed-from-budget-cuts/

http://www.artscouncil-ni.org/departs/strategy/reports/LWCA%20Study%20NI%20Full%20Version%20(with%20preface.pdf

PREV

PREV