"왜 돈도 안되는 축제를 하냐구요? 예술가니까요"

[피플] 김매자 창무국제무용제 예술감독 인터뷰

|

| |

| 박성혜(무용평론가) & 김매자 창무국제무용제 예술감독 |

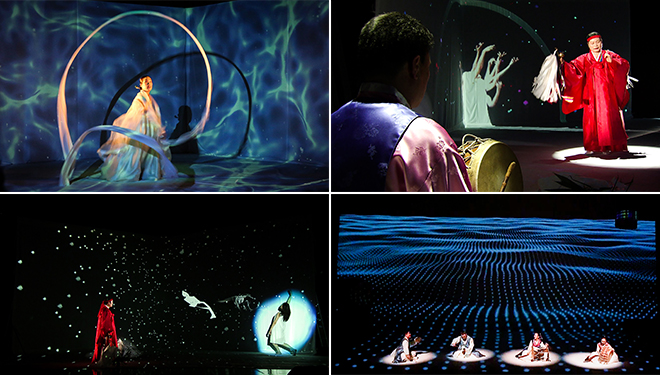

국내외서는 이미 무용가로 더 유명한 김매자 선생은 한국의 전통춤을 토대로 새롭게 창작된 춤들을 지속적으로 선보이고 있는 무용가다. 그러므로 춤의 특성과 뿌리를 살펴보면 한국무용가이지만 동시대의 화두를 붙잡고 오늘의 춤을 만들고 있다는 점에서는 컨템포러리 댄스 안무가이기도 하다. 창단 30년이 넘는 연륜을 자랑하는 무용단 <창무회>를 이끌면서 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등 전세계를 누비면서 공연을 왕성히 펼치고 있는 현재진행형 무용가다. 이렇게 예술적 창작 활동을 왕성히 전개하고 있는 무용가가 국제적인 축제를 시작하고 운영하는 이유도 궁금했고, 밖에서 막연하게 바라보는 입장과는 다른 이야기들이 나올 것 같아 그녀가 직접 운영하는 홍대 인근의 <포스트(Post)>극장을 방문했다.

국내에서 가장 오래된 무용제, 창무국제무용제

"개인이 왜 돈도 안되는 축제를 하냐구요? 예술가니까요. 자기 예술도 중요하지만 정작 더 중요한 건 교류가 아닌가 합니다. 자기 공연말고도 친구들의 공연을 보고, 예술가로 공유하고, 상호 의견을 나누어야 공연예술은 발전합니다. 국가나 문화권과 상관없이 공통된 몸이라는 언어로 교류하는 것이 진짜 예술을 위해 가장 좋은 방법이기 때문에 합니다. 그렇기 때문에 돈이 없어도, 당장 내가 손해를 봐도 무용제를 통해 세계를 접하고 나의 길을 개척해갈 수 있기 때문입니다."|

| |

| 김매자 창무국제무용제 예술감독 |

올해로 20년을 맞이했지만 사실 재정적인 문제로 2006년과 2008년, 두해를 쉴 수밖에 없었다. 덕분에 2013년도인 올해가 20주년을 맞이했지만 창무국제예술제는 18회째가 된다. 초기였던 90년대에는 지금은 사라진 호암아트홀과 포스트극장에서 주로 진행되었다. <포스트> 극장이 소극장이었던 관계로 대극장은 따로 대관을 해야만 했기에 중반에 이르러서는 아르코예술극장, 예술의전당 토월극장( 현 CJ토월극장 ) 등 여러 극장을 전전했다. 하지만 최근에는 서울 인근으로 눈을 돌려 의정부예술의전당(2009, 2010)과 고양아람누리극장(2011, 2012)으로 무대를 옮겨 진행하고 있다. 창무국제무용제의 가장 큰 특징은 매년 커다란 주제가 설정되고 해당 주제에 마땅한 무용단들이 소개한다는 점이다. 가장 최근에 거행된 2012년 창무국제예술제의 경우에는 ''몸, 영혼의 진화''였고, 작년도는 ''춤으로 만나는 아시아''였다. 초기에는 ''부토, 세기말의 계보''(1993), ''유럽 아방가르드''(1994) 등 춤과 관련된 무게 있는 주제를 공연 형태로 풀어보는 형식이었다.

이렇게 진행된 20여 년간 수많은 국내외의 예술가들이 거쳐 갔다. 하지만 창무국제예술제를 통한 가장 큰 성과라면 개인적으로 아시아 컨템포러리의 소개를 꼽고 싶다. 그중 일본 부토의 국내 첫 소개로 부토 창시자 중 한명인 오노 가즈오(大野一雄)를 최초로 초청했다는 점과 부토 무용단인 산카이 주쿠(山海塾) 등 세계적인 무용 단체와 개인들이 창무국제예술제를 통해 국내에 소개되었다. 이외에도 무용제를 통해 아프리카 댄스, 호주를 비롯한 환태평양 지역의 작가들과 단체들이 소개되기도 했다. 그래서인지 내년에 주요 테마로 잡은 ''아랍의 춤'' 역시 창무국제예술제의 그간 행로로 보야 당연한 선택이 아닌가 싶다.

|

| |

컨템퍼러리 댄스의 흐름을 주도한다, 아시아에서 아랍까지

"올해 창무국제예술제는 아랍문화권들의 춤들을 대거 소개하고 싶습니다. 벌써 여러 단체들의 참석이 확정되었는데, 그중 이스라엘, 이라크, 레바논, 터키가 축제 참가에 확정이 되었어요. 그런데 협의를 하는 과정 중에 큰 문제가 발생했지 뭐에요. 여러 중동국가들 중에 상당수가 복잡한 아랍권의 정치적 갈등 때문에 제3세계에서 벌어지고 있는 문화적 행사에도 함께 참석하지 못한다는 겁니다. 난감하지만 그들에게는 굉장히 중요하고 민감한 문제라 현재 고심 중입니다. ''절대 불가''라는 그네들의 입장이 이해는 되지만요."국내에서 보기 힘든 아랍문화권의 춤들을 한데 모아 소개하는데 그게 어디 쉽겠는가? 벌써부터 난항이다. 하지만 한편으로는 국내 최고의 세계적 네트워크를 자랑하는 김매자 이사장의 저력이 아랍문화권까지 확대되고 있다는 사실 하나만으로도 경이로웠다. 이야기가 나왔으니 말인데 오늘날 한국 발레의 위상을 높인 것에도 김매자 이사장의 노고가 크다. ''한국무용하시는 분이 왜 발레에?''라고 생각하기 쉽지만 사실 국립발레단의 레퍼토리가 세계적인 안무가들과 정식으로 계약 하면서 세계화되기 위한 기초적인 발판에 김매자 선생이 있었기에 가능했기 때문이다. 평소 김매자와 러시아 볼쇼이 발레단 단장인 유리 그리가로비치(Yuri Grigorovich)의 친분으로 국립발레단과 유리 그리가로비치를 연결해준 주인공이 바로 김매자 선생이기 때문이다. 어디 그뿐인가? 세계적인 안무가들과의 친분은 여기에만 그치지를 않아 프랑스의 현대무용가 카롤린 칼송(Carolyn Calson)과 공동안무를 하기도 하고, 지금은 작고한 조프리발레단의 로버트 조프리(Robert Joffrey)와의 친분도 각별했다. 이외에도 중국과 일본의 유명 무용가들 뿐 아니라 세계 무용계의 주요 인사들과의 관계가 창무국제예술제에 그대로 반영되고 있다. 그 폭은 상당히 놀라운데 단순히 무용가뿐 아니라 기획자, 무용학자, 극장 운영가, 평론가, 심지어 세계적인 무용용품 대표까지 그 폭이 무한하다. 이번 아랍문화권의 춤 소개 역시 폭넓은 김매자 선생의 네트워크가 동원된 전형적인 성과가 아닌가 싶다. 사실 아랍문화권들의 춤들을 국내에서 만나기란 무척이나 어렵다. 여성들의 제한된 활동과 규제, 아랍권이 아닌 다른 나라와의 교류에서 발생될 수 있는 제반 문제들, 종교적인 문제와 낙후된 경제와 문화 인식 등 예측조차 힘든 문제들이 산재하고 있기 때문에 그들의 춤을 대면한다는 것은 그리 쉬운 일이 아니기 때문이다. 그러한 한계를 극복하고 아랍춤들을 국내에 소개하겠다는 그녀의 계획과 실현 가능성 자체가 놀랍다. 그렇다면 이 모든 것들이 평소 그녀가 말하는 ''친구들'' 덕분이라는데 동의하고 그 방대한 인적 네트워크가 부러워지기 시작한다.

|

| |

"좋은 친구들요? 많지요. 하지만 아무리 허물없이 지내는 관계라도 함부로 부르면 안 됩니다. 그들은 모두 예술가니까 의당 그에 합당한 대접을 해 줘야 하거든요. 하지만 내가 사정이 여의치가 않아 마음대로 부를 수가 없어 안타가워요. 또 내가 해외로 나가도 마찬 가지지 않겠어요? 내가 먼저 예술가로 정당하게 대접 받으려면 그들도 역시 정당하게 해 줘야지요. 나와 모두가 정당하게 대접받아야 제대로 교류하는 것이니까 말입니다."

무엇보다도 무용에 집중하면서 예술을 논하자는 취지로 만든 창무국제예술제가 한명의 무용가로 20년을 지탱해왔다는 점만 봐도 그녀의 예술적 열정과 의지가 상당함을 눈치 챘을 것이다. 실제로 김매자 선생은 국제무용제 뿐만이 아니라 제반적인 무용관련 사업을 크게 운영하고 있다. 거기에는 무용단, 극장, 무용전문월간지, 교육 프로그램 운영까지 공연예술과 관련된 모두 것이 포함된다. 하지만 그럼에도 불구하고 그녀가 제일 최고로 여기는 것은 예술적 활동, 즉 공연이다. 아마도 자기 자신이 아직도 직접 춤을 추고 있는 예술가이기에 그러하지 않은가 싶다. 오늘도 그녀는 이 인터뷰를 끝내자마자 서둘러 연습실로 향하고 있었다.

PREV

PREV