서울 공연 생태계의 ‘아티스트 양성(Artist Incubation)’

[포커스] 2012 한-영 커넥션 한국 리서치 워크숍 리뷰

서울에서 개최된 2012 한-영 커넥션 한국 리서치 워크숍에 참가하고 돌아온 지 이제 막 일주일이 지났다. 이번 프로그램은 한국예술경영지원센터(KAMS)와 영국문화원이 공동으로 개최한 것으로, 과거 KAMS는 핀란드, 오스트레일리아, 폴란드 등 다른 국가와도 이러한 교류 프로그램을 성공적으로 실행한 바 있었다.

이번 행사에는 에든버러 댄스베이스 예술감독 모락 데예스(Morag Deyes)와 런던에서 활동하는 프리랜서 댄스 프로듀서 케이트 스캔런(Kate Scanlan), 그리고 나, 이렇게 세 명의 프로듀서가 참가했다. 미팅과 현장방문, 공연, 대담으로 구성된 우리의 일정은 매우 빡빡하게 짜여 있었다 (그리고 실제로도 빡빡하게 돌아갔다). 이 모든 일정은 서울아트마켓 프로그램을 중심으로 구성되어 있었는데, 이는 우리의 토론을 국제적인 맥락으로 확장시키는데 큰 보탬이 되었다. 무엇보다도, 이전의 교류 프로그램이 맺은 결실, 특히 핀란드와 한국 아티스트의 공동작업을 눈으로 직접 확인한 것은 귀중한 경험이었다.

|

| |

| 왼쪽부터 모락 데예스(Morag Deyes), 케이트 스캔런(Kate Scanlan), 한국인 스태프, 타누자 아마라수리야(Tanuja Amarasuriya) |

한-영 커넥션의 초점은 ‘아티스트 양성(Artist Incubation)’에 맞춰져 있었는데, 영국에서는 ‘아티스트 개발(Artist Development)’이란 용어가 더 널리 사용되고 있다. 물론 모든 아티스트들이 저마다 각각 다르다는 점에서, ‘아티스트 개발’을 보편적으로 정의하기란 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 핵심만 추린다면, 그들이 가진 기술과 비전을 가꿀 수 있도록 아티스트를 후원하는 것, 그리고 그들이 함께 일하는 산업, 관객, 공동체에 대해 이해하는 것을 들 수 있겠다. 영국에서는 이러한 ‘아티스트 개발’이 프로듀싱 영역 안에 매우 잘 정착되어 있는데, 특히 내가 일하고 있는 브리스톨 극장과 같은 기관이 이 분야를 전문으로 다루고 있다. 하지만 ‘아티스트 개발’을 위한 출발점이 언제나 아티스트 자신에게 있다고 생각하는 나로서는, 우리 일정의 많은 부분을 차지하는 미팅이 공연보다는 공간을 방문하는데 초점을 두고 있다는 점이 사뭇 흥미로웠다. 하긴, 서울은 볼 거리가 무척 많은 곳이긴 하다! 지난 10년 간 공들여 개관한 서울아트스페이스, 두산아트센터, 한국공연예술센터, 서울연극센터, 남산아트센터와 같은 시설들을 방문하는 것은 실로 멋진 일이었다. 들어가서 살펴본 이들 극장과 스튜디오 내부는 내 내면에 있는 예술가로서의 창작 욕구를 자극했다. 이 훌륭한 공간들이 한 도시에 밀집되어 있을 뿐 아니라 서울에는 이들 말고도 더 많은 아트센터가 존재한다고 하니, 여러모로 놀랍다고 하지 않을 수 없다.

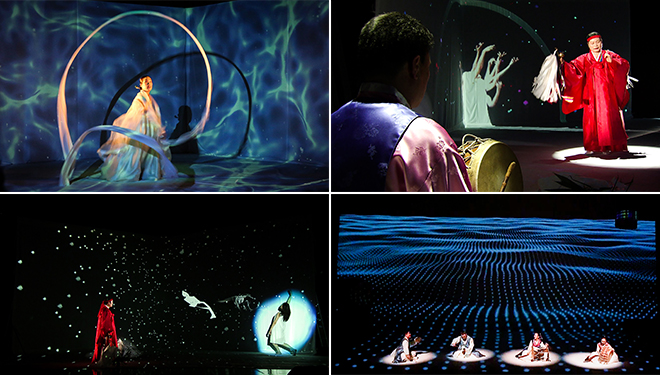

|

|

| |

| 2012 한-영 커넥션 한국 리서치 워크숍 현장 |

이들 공간이 가진 상당한 수준의 리허설 및 프로덕션 시설을 접하면서, 나는 왜 한국 연기자의 연기가 전반적으로 그토록 인상적이었는지 쉽게 이해할 수 있었다. 비록 원하는 만큼 충분히 작품들을 보지는 못했지만, 우리가 그 동안 관람했던 거의 대부분의 한국 작품들은 기술적으로 높은 기량을 나타냈다. 영국에서는 이처럼 훌륭한 수준의 리허설 공간들을 이용하기 어렵기 때문에, 두산아트센터의 조그마한 스튜디오에 있는 거대한 조명시설을 보았을 때는 영국의 신인 아티스트들을 이런 공간에서 데려다 놓는다면 더 많은 것을 배울 수 있을 거란 생각에 안달이 나기도 했다. 벽돌과 모르타르로 이루어진 건축물 말고도, 나는 서울의 아티스트 양성 제도가 구조적으로 얼마나 견고한지 알고 충격을 받았다. 영국에서의 아티스트 개발은 일반적으로 관계 구축에 바탕을 두고 있다. 때로는 프로듀서가 참여해서 아티스트와 공동작업을 하는데, 이들은 함께 개념적 아이디어와 창작과정을 발굴하고, 반성하며, 심층적으로 질문하면서 철저히 조사한다. 물론 이것은 섬세한 프로세스로, 개별적으로 진행되며 신뢰를 바탕으로 이루어져야만 한다. 이와는 대조적으로, 한국은 아티스트 개발의 프레임워크가 이미 형식적으로 기반을 잡고 있었으며, 아티스트들에게는 그들의 개별적 실습과 관련된 양성 제도를 가질 기회가 거의 주어지지 않았다. 항상 미리 결정된 트레이닝이나 프로세스에 아티스트가 응하는 반면, 상주 예술가의 개별적 요구에 응하는 공간은 남산아트센터의 드라마트루그가 유일했다.

이처럼 보다 형식적이고 학문적인 접근이 심지어는 학문적인 맥락 바깥에서도 보편적으로 인식되고 있다는 점은 상당히 흥미로운 사실이다. 나는 이러한 현상이 문화적으로 유래된 것은 아닐까 생각해본다. 서울에 머무는 동안, 우리는 더할 나위 없이 관대한 대접을 받았다. 그리고 이렇듯 따스하면서도 공손한 친절은 우리가 서울에서 경험한 사회적 그리고 직업적 상호작용의 모든 측면에 걸쳐 스며들어 있는 듯 보였다. 즉 이러한 사교적인 예의가 예술적인 아이디어와 프로세스에 의문을 제기하는 것을 부담스럽게 만드는 요인이 아닐지 궁금해졌던 것이다.

|

| |

| 이승엽(한국예술종합학교)교수와 양국의 공연계에 대해 이야기를 나누고 있는 타누자 아마라수리야 |

나의 한국인 동료를 만나 서울의 공연계 생태를 파악할 수 있었던 것은 말할 수 없는 멋진 특권이었다. 봐야 할 것들이 어마어마하게 많았으며, 내 머리 속에는 아직도 서울에서 가져온 다양한 관측과 기회가 가득 차 올라 있다. 교류와 대화를 위한 잠재력이 무궁무진하다. 앞으로 있을 흥미진진한 시간이 실로 기대된다.

*사진촬영 - 이현준

PREV

PREV