오래된, 그러나 가장 젊은 한국음악

[포커스] 폴란드 재즈토패드(Jazztopad) 페스티벌 한국주간

한국음악은 전통음악인가? 월드뮤직인가? 재즈인가?

브로츠와프로 가는 길은 멀었다. 브로츠와프는 폴란드 남서부 실레지아 지방의 돌노실롱스키에 주에 위치한 도시로, 주의 주요한 도시이며 오래된 공업도시이자 2016년 유럽의 문화수도(ECC European Capital of Culture)로 선정된 문화도시이다. 아름다운 오데르(Oder)강이 관통하는 이 도시에서 열린 재즈 페스티벌에서 한국음악이 소개되는 과정은 마치 여러 가지 이야기들이 동시에 전개되는 흥미로운 한편의 단편소설을 읽는 것과 같았다. 이 단편소설에는 쇼팽과 같은 위대한 음악가를 낳은 폴란드의 예술향유의 전통, 초국가적인 유럽의 재즈음악, 그리고 오랜 전통을 가졌지만 유럽에는 아직 낯선 한국음악의 각각의 내러티브들이 씨줄과 날줄처럼 여기저기 얽혀가다가 만나 엮어낸 새로운 이야기였기 때문이다.

|

| |

| 2012 재즈토패드 페스티벌 포스터 |

재즈토패드 페스티벌의 한국음악 주간은 또 다른 만남의 이야기와 다양한 맥락들이 교차한다. 예술경영지원센터의 국제교류전문가 프로그램으로 한국을 방문하게 된 삐요뜨르 투르끼에비츠(Piotr Turkiewicz)와 전통음악으로 동시대적인 살 길을 찾고자 다양한 실험정신을 실천하는 젊은 아티스트들의 만남은 구체적으로 하나의 이야기를 탄생시킨 과정이었다.

그러나 이 즐거운 만남의 저 끝에는 무겁디 무거운 여러 가지 명제들이 매달려 있다. 한국음악의 정체성, 전통음악의 동시대성, 아티스트의 사회적 역할과 책임, 예술의 힘과 한국예술정신의 구현, 한국음악의 특수성과 예술의 보편성의 갈등과 중재, 그리고 이제는 누구에게도 질문하지 않고 하나의 명제가 되어버린 한국음악의 세계화. 포스트모던이라는 시대적 화두와 세계화는 전통음악에 더 많은 과제를 주고 있다. 이제 한국음악은 여러 가지 질문들에 답을 해야만 한다. 세계 속에서 한국전통음악은 민속음악인가? 전통음악인가? 월드뮤직인가? 재즈인가? 혹은 이 모두인가?

유럽에서 한국음악의 진지하고 즐거운 실험

이러한 질문들은 한국음악의 국제적 소통을 고민해 온 많은 아티스트들이 다양한 시행착오 속에 계속해 왔던 것들이며 더 나아가 지금도 다양하고 진지한 때로 유쾌하고 즐거운 실험들과 창작을 통해 계속해 오고 있는 중이다. 브로츠와프의 재즈토패드 페스티벌의 한국주간은 다시 한 번 이런 질문들에 새롭게 답해보는 진지하고 즐거운 실험이었다.

|

| |

| 2012 재즈토패드 페스티벌 한국 주간 포스터 |

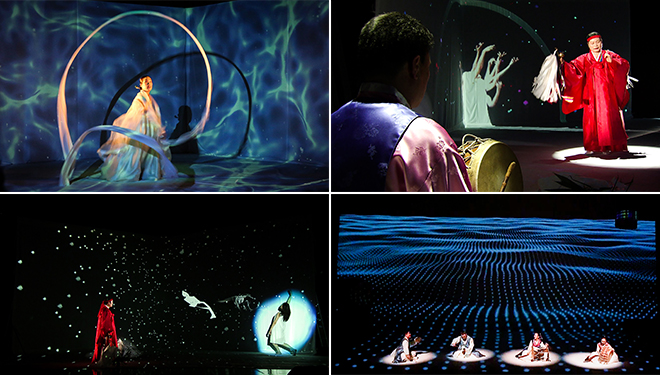

브로츠와프 필하모닉 산하에서 운영하는 재즈토패드 페스티벌은 유럽과 폴란드의 주요 재즈 행사 중 하나로 특히 독특한 크로스오버 프로젝트를 끊임없이 선보이는 페스티벌이다. 전 세계 가장 유명한 재즈 아티스트들을 무대에 세우는가 하면 신예를 소개하거나 이제 막 떠오르는 젊은 아티스트들을 참여시키는 프로젝트를 진행하기도 한다. 특히 올해 재즈토패드 페스티벌의 라인업인 빌 프리셀(Bill Frisell), 잭 디조네트(Jack Dejohnette), 오르네트 콜만(Ornette Coleman)과 젊은 폴란드의 재즈 신예들, 그리고 허윤정(거문고), 이아람(대금), 거문고팩토리와 같은 한국의 젊은 국악아티스트와 미연&박재천 듀오의 한국의 프리재즈를 전부 한 페스티벌에 선보이는 진지하고 유쾌한 이 아이디어는 한편 기발하고 한편 신선하기까지 하다. 특히 공연은 여러 가지 형태로 시도되면서 다양한 색깔의 시너지와 에너지들을 만들어 냈다.

|

|

| |

| 허윤정, 이아람과 올레 형제들 콜레보레이션 공연 ©김희선 | 미연 & 박재천 듀오 메인 공연 ©김희선 |

페스티벌 한국 주간의 시작은 한국음악 전체를 조망하는 토론 패널로 시작하였다. 김희선의 한 시간에 걸친 동시대 한국음악과 전통음악의 소개, 이어서 각 악기의 주자들과 함께 한 워크숍, 김희선, 인재진, 허윤정 등이 참석하여 한국전통음악과 재즈씬의 국제화에 대한 대화를 나눈 패널토의와 질의응답은 한국 측 참가자들과 관객들에게 서로를 파악하는데 유익한 시간이었다. 이어 이틀에 걸쳐 낮 시간 동안에는 한옥의 풍류방을 폴란드식으로 재해석한 아파트 공간에서의 미니 콘서트는 그 자체로 이미 국경을 넘어선 예술 사랑방이었다. 작은 레지던스 공간에서의 미니 콘서트는 예술 감독 삐요뜨르 투르키에비츠씨가 한국 방문시 큰 감동을 받았던 한옥 전통음악 공연에서 영감을 받아 시작했다고 한다. 백년이 넘은 브로츠와프의 사랑방 풍류는 분명 ‘소통’과 ‘나눔’을 보여주었다. 집주인들은 그들의 지인들과 페스티벌 관객들에게 개인적 공간을 공연장으로 공개하고, 처음으로 듣는 실험적이고 즉흥적인 그래서 더욱 재즈적인 한국전통음악을 감상했다. 첫날의 미니 콘서트는 음악을 전공하는 아티스트의 공간에서 허윤정의 거문고와 이아람의 대금의 미니 콘서트가 열렸다. 둘째 날에는 박재천, 미연, 거문고팩토리의 멤버인 유미영, 정인영, 이정석, 김선아가 각각 폴란드 재즈 연주자들과 콜라보레이션을 통해 자신들의 음악적 관습을 실험하고 새롭게 해석하는 독특한 음악들을 만들어냈다. 예술 사랑방인 미니 콘서트 이외에도 브로츠와프의 특별한 장소인 Mleczarnia Cafe에서는 잼 세션을 통해 한국의 이정석(거문고팩토리)과 박재천, 폴란드 신예 재즈아티스트들이 두 시간여 동안 음악과 예술의 에너지를 관객과 나누는 경험을 하기도 하였다.

무엇보다 이번 페스티벌 한국주간의 메인공연은 이틀에 걸쳐 필하모닉 콘서트홀(Philharmonic Concert Hall)에서 진행된 거문고팩토리의 단독 공연, 미연&박재천 듀오의 단독공연, 허윤정, 이아람과 올레 브라더스(Oleś Brothers)의 합동공연이었다. 객석은 대륙 끝 한국에서 온 음악과 아티스트에 대한 호기심, 예술에 대한 열정, 아티스트들이 만들어내는 에너지로 가득 찼다. 한국음악이 전통음악이건, 월드뮤직이건, 재즈이건 그것에 답하기보다 더욱 중요한 것은 관객들은 ‘진짜음악’에 환호하고 감동한다는 것이다.

우리는 무엇을 배우고 무엇을 남기고 왔을까?

한국음악이 동시대에 적응하는 방식은 여러 가지였다. 전통의 날 것 그대로를 지키면서 때로 적합화나 혼종의 길을 가보기도 하고 전통을 비틀어보기도 하고 현대화된 사운드라 믿어지는 여러 가지를 그대로 소리 내어 보기도 하였다. 특히 그 무대가 국가와 민족의 경계를 넘어야 할 때 이러한 고민은 더욱 커졌다. 월드뮤직 시장은 그 때 한국아티스트들에게 새로운 하나의 길을 보여주기도 하였다. 이 과정에서 한국음악은 본격적으로 월드뮤직 시장에 등장하였고 해외 전문가들도 한국음악과 아티스트들의 가능성에 많은 관심을 보이기 시작했다. 한국음악에 대한 조언들이 쏟아졌고 해외 진출에 관심이 많았던 젊은 아티스트들은 이러한 조언을 경청하면서 자신들의 국제적 활동에 많은 무게를 두는 그룹들도 늘어났다. 이러한 조언들 가운데 특히 아티스트들이 관심을 가질 만한 이야기는 한국음악은 전통음악, 민속음악 혹은 월드뮤직의 범주 안에서만 고민할 필요가 없다는 것이었다. 한국음악에 관심을 가질만한 다양한 시장과 음악관객에 대해 관심을 가지고 고민을 하면서 자신들의 음악색깔에 맞는 관객을 찾아나가는 것도 해법이 될 것이라는 얘기였다. 전통 날 것 그대로인 궁중음악은 때로 클래식이기도 하며, 즉흥이 강한 음악은 재즈일 수도 있으며 종교적인 음악은 영성음악이 될 수도 있고, 더 나아가 많은 이들이 우려하는 퓨전국악은 아예 대중음악시장으로 나가는 것도 좋은 방법일 것이라는 조언이었다.

아마도 이번 재즈토패드에 참가했던 아티스트들에게는 개인적인 경험일 수도 있지만 한편 한국음악 전반에는 의미심장한 학습의 과정이었다고도 볼 수 있다. 한국음악은 더 이상 한가지의 범주 안에서 설정하고 설명하고 이해시키려는 노력을 하기보다 진짜음악을 통해 관객을 감동시키는 방법을 찾는 것이 더 빠르다는 예술의 절대 진리를 다시 배웠다고나 할까.

|

|

| |

| 미니 콘서트의 박재천 ©김희선 | 미니 콘서트의 관객들 ©김희선 |

오래된 음악, 그러나 가장 젊은 음악

대륙의 끝과 끝에 있는 유럽과 한국은 오랜 시간을 두고 먼 거리를 통해 서로를 알아왔고 대륙의 가장 오래된 음악인 한국의 음악이 또 다른 대륙의 끝인 유럽 땅에서는 가장 젊은 음악이 되기까지 역시 먼 거리만큼 오랜 시간이 걸렸다고 할 수 있다. 가장 동시대적인 예술이 실험되면서도 오래된 예술의 가치에 대해서는 진지한 성찰을 한다고 믿어지는 유럽의 관객들은 오래되었으면서도 가장 젊은 한국의 음악에 관심이 많다. 혹자는 한국음악은 한국에서부터 관객을 가져야 한다고 비판의 목소리를 높이지만 때로 먼 거리에 있어도 놀랍도록 예술성이 넘치는 오래된 젊은 음악을 궁금해 하는 관객을 기꺼이 찾아갈 젊은 예술가들이 우리에게 있어 한국음악의 미래는 밝다.

관련링크

| 2012 폴란드 재즈토패드(Jazztopad) 페스티벌 한국 주간 바로가기

PREV

PREV