국경없는 음악, OneBeatSM

[포커스] OneBeatSM

무더운 여름이 지나고 시원한 가을이 오던 지난 9월, 필자는 가야금 연주자로서 미국에서 열렸던 음악프로그램 원비트OneBeatSM 에 참여했다. 원비트는 미국 국무성의 문화교육부가 주최, 지원을 하고 뱅온어캔(Bang on a Can)과 파운드사운드네이션(Found Sound Nation) 에서 기획이 된 총 13.6억원(한화) 규모의 2년간 진행되는 음악 프로젝트다. 그 프로젝트 첫 해인 2012년, 전 세계 21개국에서 모인 장르 불문의 젊은 음악가들이 한 자리에 모인다는 사실 그 자체만으로도 모두에게 흥미로움을 자아냈다. 원비트의 주된 목적은 음악이 우리의 지역 사회와 전 세계에 어떠한 방식으로 긍정적인 영향을 줄 수 있는지를 모색하는 음악 모임이었고, 이를 위하여 미국 정부에서 음악인들의 외교활동 (people-to-people diplomacy)이라는 닉네임으로 대선을 앞둔 중요한 시기임에도 불구하고 새로운 음악을 창작하기 위한 큰 판을 마련해 준 것이었다.

총 40여 개국의 900명이 넘는 지원자들 중에서 선정된 32명의 펠로우(fellows, 원비트 참가자)들은 민속음악, 재즈, 락, 고전음악, 힙합, 실험음악, 전자음악 등 전혀 장르의 제한 없이 선정된 음악가들이었는데, 모두들 음악과 사회에 관한 자신의 철학과 신념을 가진 청년 음악가들이었다. 이렇게 사회를 향한 끊임 없는 애정으로 만들어진 우리의 음악들은 각 공연마다 매진 사례를 불러왔고, 다양한 음악들이 서로의 경계를 허물고 한데 어우러져 움직이는 한 달간의 대규모 음악 축제였다.

|

| |

| 소개 관련 비디오 https://vimeo.com/49820202 |

음악인이 만드는 음악 프로젝트

이 프로젝트를 기획하고 이끌어나간 감독은 총 3명이다. 이 공동 감독들은30대 중반의 열정과 희망 가득한 현직 음악가들이었는데 모든 기간 동안 동고동락했던 프로덕션 매니저, 기획자, 코디네이터, 투어 매니저, 비디오 제작자 등의 모든 스탭들 역시 음악을 하는 아티스트 들이었다. 그렇기 때문에 소리의 창작과 실연에 필요한 모든 단계 즉, 워크샵-브레인스토밍-리허설-레코딩-공연-후반작업 등의 음악활동에 있어 기술적, 물리적인 어려움이 없었다. 또한 세탁, 통신, 음식, 이동, 여가 등의 일상 생활의 소소한 부분까지도 자유로움을 추구하는 음악 창작인들의 특성과 또한 활동적이기를 원하는 젊은 세대의 특성에 맞게 기획이 되어있었기 때문에 이러한 작은 부분들도 음악활동의 시너지 효과를 만들어 내고 있었다.

자연스럽고 자유롭게, 음악하기; Residency

프로그램이 시작된 후 첫 2주간은 플로리다의 중부지역, 뉴 스미르나 비치( New Smyrna Beach)라는 작은 해안 도시의 아틀란틱 아트센터(Atlantic Center for the Arts, 이하 ACA)에 머물렀다. 도마뱀과 함께하는 -가끔 아마델라까지도 출현하는- 아름다운 정글 속에 위치한 ACA에는 각자의 숙소를 포함한 순수예술의 모든 장르인 음악(레코딩), 무용, 연극(극장), 조각, 회화, 문학 등의 스튜디오가 있었고, 공동으로 사용하는 식당, 컴퓨터실, 또 하나의 녹음실로 사용됐던 도서관이 있었다. 우리는 이 모든 곳을 자유롭게 사용하며 희망 가득한 음악여정을 준비하기 시작했다.

초반의 몇 일간은 서로를 탐색하고 익숙해지는 데에 집중을 했는데, 몸짓과 소리로 이름을 이야기하는 등의 사운드를 이용한 워크샵과 무작위 앙상블 팀 선정 및 공연 등의 다양한 프로그램 덕분에 아주 쉽게 급속도로 친해질 수 있었다. 사실 음악활동은 서로를 알아가기 이전부터 이미 다양한 방식으로 시작이 되었고, 기존의 자작곡을 재편곡하거나, 서로 함께 새 음악을 만들어가거나, 자신이 가진 전통을 새로운 편성으로 만들어보는 등의 실험을 하며 음악을 창작하는 과정을 가졌다. 커다란 일정표에 서로의 연습공간을 예약하고, 레코딩을 예약하며 각자의 프로그램을 만들어 나갔는데, 숲 속을 포함한ACA 캠퍼스의 모든 공간에서는 새벽부터 늦은 밤까지 끊임없이 리허설이나 레코딩이 진행되었고, 모두가 하루 24시간이 모자르다고 느낄 만큼 새로운 음악을 향한 OneBeat의 열정은 밤이고 낮이고 식을 줄을 몰랐다.

|

| |

| 첫 날의 원비트 미션; 자연을 이용하여 음악 만들기 |

필자는 주로3개의 팀을 만들어 활동을 했다. 무작위 제비뽑기로 만난 인도, 중동, 미국, 한국 각 전통음악의 쿼텟, 그리고 레바논의 우드연주자인 싱어송라이터와의 듀엣, 마지막으로 폴란드 출신의 일렉트로닉 음악가과의 듀엣이었다. 컨츄리 음악의 빠른 리듬과 인도와 한국의 장단, 혹은 한국음악의 평조와 중동 음악의 히자즈 음계의 혼합, 아날로그 전자사운드와 자연의 소리를 닮은 가야금의 즉흥 연주 등 말 그대로 퓨전월드뮤직을 한 셈이었다. 지금 돌이켜보면 이 모든 작업들이 서로에게 공부가 되는 아주 소중한 경험이었는데 이는 어떠한 차별 없이 모두의 전통을 고스란히 존중하며 함께 작업을 했기 때문이 아니었나 생각된다.

또한 펠로우들은 물론이거니와 감독진, 스탭진들이 모두 함께 음악을 했기 때문에 원비트는 약 45명의 음악가이 함께하는 프로젝트라고 할 수 있었다. 2주간의 레지던시 기간에 창작돼 프로그램 전체 기간에 무대에 올려지고 녹음된 음악의 곡 수만 따져도 족히 30-40곡 정도였다고 생각되는데 무대에 올려지지 않은 즉흥 잼과 레코딩까지 합한다면 그 양은 어마어마 할 것이다.

이렇게 젊은 이들의 꿈과 열정으로 갓 탄생한 원비트의 신생 음악들은 녹음과 투어공연 통하여 다듬어지고 수정되면서 프로그램 후반에 이를수록 더욱더 탄탄한 작품들로 완성되어갔다.

명인들과의 합주 및 워크샵; Collaboration Artists

원비트 프로그램 중 펠로우들을 설레게 만들었던 또 다른 요소는 초청 음악인들과의 워크샵, 렉쳐 및 합주 등이 함께 진행되었다는 점이다. 초반 2주간의 ACA 레지던시에서 이루어 지는 협업작업은 워크샵 및 녹음, 마스터클래스 중심으로 작업이 이루어졌고, 후반 2주 동안의 투어에서는 합주공연으로 연결 되었다.

레지던시 기간에는 딥 리스닝(deep listening)의 창시자이자 일렉트로닉 아트뮤직으로서 새로운 음악의 지평을 연 폴린 올리버로스(Pauline Oliveros)와 꿈의 세계를 연구하는 뉴욕타임즈 베스트 셀러 극작가 아이온(Ione), 재즈 즉흥연주의 명인이자 교육자 트럼펫터 데이브 더글라스(Dave Douglas)를 비롯하여 뱅온어캔 올스타즈(Bang on a Can All-Stars)의 멤버인 기타리스트이자 멀티 악기연주자 마크 스튜어트(Mark Stewart), 쿠바 출신의 혁신적인 테크닉의 드러머 다프니스 프리에토(Dafnis Prieto) 등 뉴욕을 기점으로 활동하는 세계적인 아티스트들이 ACA를 방문해 참가자들과 함께 머물렀다. 그들과 함께한 합주와 워크샵들은 펠로우들을 위하여 다양한 장르로 프로그래밍 되었기 때문에 모두에게 의무적으로 진행된 것은 아니었지만, 서로의 스케쥴이 허락하는 한 거의 대부분의 펠로우들과 모든 스탭들이 참여하면서 서로의 의견과 음악, 에너지를 공유할 수 있었다. 특히 각각의 워크샵 후, 경합한 것들을 자신의 음악으로 연결시키는 작업들은 원비트 프로그램에서 창작되는 기발하고 새로운 음악들의 원동력이 되지 않았나 생각된다.

플로리다에서 뉴욕에 걸친 2주간의 투어에서는 우리가 머무르는 각 지역의 아티스트들과 함께 하는 공연도 있었다. 우리가 미국으로 출국하기 전, 이미 이메일을 통하여 함께 작업할 음악가들에 관한 공지가 있었는데 그 덕분에 각 아티스트의 음악과 정보에 대해서 충분히 숙지를 할 수 있었다. 사실 한편으로는 ‘저 아티스트와 나와의 공통점은 무엇일까?’라는 의문이 들기도 하겠지만 현장에서의 합동 작업들을 통하여 나도 모르는 사이에 훌륭한 작품으로 무대에 올려지는 것을 경험하고는 음악의 무한한 흡수력과 잠재력을 느낄 수도 있었다.

이러한 콜라보레이션 작업은 다양한 긍정적인 결과를 가져다 주었는데, 팝 음악과 헐리웃 영화로 가리워진 미국의 순수문화를 다시 한번 들여다 보는 계기를 만들어 주었고, 그러한 미국의 문화가 세계 각지에서 모인 원비트의 펠로우들의 문화와 자연스럽게 융화되는 역할을 하기도 했다는 점이다.

또한 이것과 동시에 미국의 일반인들이(심지어는 음악인들 조차도) 생소하게 느끼고 있는 각 국의 전통음악(악기)을 미국 문화에 자연스럽게 흡수시키는 역할도 하였다. 이는 필자가 참여해 연주했던 듀엣에서 느낄 수 있었는데 하나는 드러머 다프니스 프리에토(Dafnis Prieto)와의 즉흥 잼이었고, 다른 하나는 래퍼인 블리츠 더 앰배서더(Blitz the Ambassador)와의 프리스타일 연주였다. 특히 인상적이었던 것은 뉴욕에서의 마지막 공연이었다. 필자의 ‘동살풀이’ 리듬에 랩을 얹어부르는 블리츠와의 프리스타일은 극장을 가득 메운 미국인들을 열광시키는 데에 충분했고, 심지어는 가야금이 세계 최고의 악기라는 찬사를 받았을 정도로 미국의 문화에 한국의 전통악기, 가야금을 각인시켜주는 계기를 만들기도 했다.

|

| |

| 힙합과 가야금 (Blitz & 박경소) |

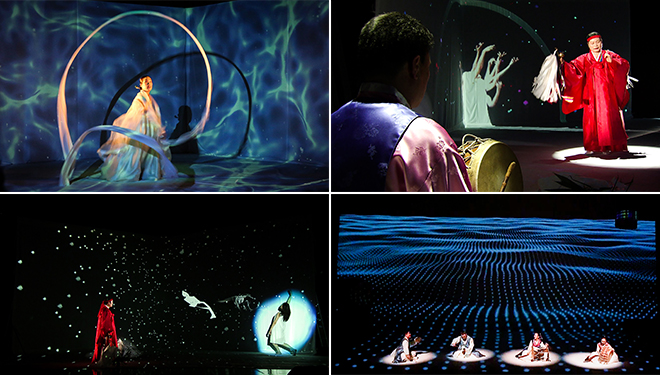

공연을 위한 음악이 아닌 모두를 위한 공연; OneBeat Tour

미국 동부의 해안과 산맥을 따라 이동했던 원비트의 투어 공연은 작고 큰 극장 및 교회, 갤러리, 라이브 바, 도심의 광장 등 에서 이루어지는 공연들이었다. 다양한 국적의 음악들이 서로 섞여 선보였던 투어는 대부분 매진 사례를 이루었고, 앞서 언급한 것과 같이 첫 2주간 만들고 다듬어진 -심지어는 투어 기간 중에도 만들어진- 수많은 음악들이 각 공연의 기획의도에 맞게 큐레이팅 되어 무대에 올랐다. 어떤 곳에서는 어쿠스틱 재즈음악을 중심으로, 또 다른 곳에서는 종교적인 듯 고요한 음악들로, 다른 곳에서는 힙합과 일렉트로닉과 같은 대중적인 음악들로, 그리고 아방가르드 한 작품들 또는 민속음악들을 중심으로 공연이 이뤄졌고, 때로는 이런 다양한 장르의 음악이 적절하게 한데 섞여 두터운 들을거리, 볼거리를 지닌 공연이 만들어지기도 했다.

그리고 원비트의 투어는 단지 무대에서 이루어지는 공연은 아니었다. 음악의 사회참여(social engagement)에 관련된 프로그램도 다수 포함이 되어있었는데 이는 원비트를 기획한 파운드 사운드 네이션의 설립 목적 ‘음악의 사회 참여’이자 전체 프로그램의 구심점이 되는 부분이었다.

각 지역의 YMCA, 초등학교, 중고등학교 및 대학교에서 학생들과의 워크샵, 회의 등을 진행하기도 했고, 지역의 라디오 프로그램 등의 방송출연도 있었다. 또한 커다란 광장이나 공원에서 연주, 진행되는 음악, 거리에 지나가는 행인들과 함께 음악을 만들며 녹음하는 거리 스튜디오(Street Studio), 통신박물관에서의 음악행위 등이 그것이다.

이러한 음악의 사회참여 부분은 레지던시 기간 동안 펠로우들간의 회의를 통하여 만들어진 결과물들이었다. 공공예술, 어린아이들 혹은 청소년, 성인을 위한 음악, 국제 사회와 정치에서의 음악 등 우리 사회의 전반적인 부분에서의 음악이라는 매체의 역할이 무엇인지에 대해서 심도 있는 토론이 이루어졌었고, 투어를 통해 토론한 내용들을 실현할 수 있었다.

잠시 레지던시에서의 토론 이야기를 하자면, 필자가 참여했던 토론 중에는 국제 정치와 사회에 관한 회의가 인상적이었는데, 표현의 자유가 있는 곳(미국)과 없는 곳(캄보디아) 에서의 음악의 역할, 부유한 정치 안에서 배고픔과 어려움에 죽어가는 사회(콩고)에서의 음악의 역할에 관한 심도 있는 대화가 오고 갔다. 필자는 단지 자본주의 사회 안의 음악의 역할을 이야기 하고 싶어서 참여했던 회의에서 범인류적인 차원의 음악의 역할에 대한 대화를 주고받으며 음악의 새로운 역할을 느낄 수 있었다. 이렇게 원비트 투어는 단지 공연을 관객에게 선사하는 것 뿐이 아닌 음악의 커다란 의미를 되짚어 볼 수 있는 즉 지역 사회 구성원 모두를 위한 투어였다고 할 수 있다.

|

|

| |

| 공연을 위한 음악이 아닌 모두를 위한 공연; OneBeat Tour | 첫 번째 투어 공연, ACA Gallery. 극장 좌석이 매진이 되어 공연장을 더 큰 곳으로 옮길 정도였다. |

OneBeatSM, 새로운 음악문화의 생산지

음악을 통하여 소통을 하고, 음악을 통하여 우리의 세상을 창조하고, 음악을 통하여 놀이를 즐기는 국경 없는 작은 모임이 바로 원비트 OneBeatSM 였다. 이렇게 새로움으로 가득 찬 한 달간의 음악 여정에서 가장 의미가 있었다고 생각되는 부분은 바로 음악의 다양성과 그 가능성을 아주 가까이에서 체험하고 확인 할 수 있었다는 것이다. 국내의 많은 음악들은, 물론 그러지 않은 음악들이 대부분임에도 불구하고, 전문 음악학교에서 고등교육을 통해 생산되는 경우가 있기 때문에 자칫 음악의 특수성에 가리워져 그 다양성을 잃어버리는 경우가 있다. 사실 필자부터가 그러한 교육을 받고 자랐기 때문에 이러한 다양성과 새로운 가능성을 경험하는 것에 몹시 갈증을 느껴왔던 터였다. 이러한 의미에 있어서 원비트는 나의 음악에 새로운 시각을 불어 넣어주는 활짝 열린 창문과도 같은 경험이었다.

문화라는 것은 우리 시대에 가장 큰 다양성을 지니고 있는 매체라고 생각되는데 이러한 특성을 잘 유지하고 있다면 그 무엇보다도 거대한 영향력을 갖게 될 것이다. 지금 우리 시대의 가장 쟁점이 되는 것이 무엇이 되었든, 사회 구성원 모두가 아름다운 삶을 살아가는 데에 음악이 작은 힘을 보탤 수 있다면 이 시대의 음악인으로서 행복할 수 있지 않을까?

|

| |

| YPK 프로젝트 – 한국 레바논 폴란드 프로젝트 |

PREV

PREV