보이는 세계와 보이지 않는 세계가 공존하는

[Who&Work] 극단 여행자_양정웅 연출가

때로는 (혹은 종종), 국내에서는 관객들은 물론 평단의 뜨거운 호응을 받는 작품이 사회적의 경계를 넘는 순간 그 반응이 뜨뜻미지근하게 식어버리는, 그런 경우가 있다. 또 그 반대의 경우도. 예술만이 갖는 넓은 울림에 대한 믿음은 믿음이고, 사회문화적 배경이 서로 다른 사회에서 울림을 만들기는 쉽지 않다. 더구나 연극에서 언어의 중요성을 생각하면, 한국인들이 한국어에 대한 사랑과 자부심이 높은 만큼, 국제공연에서 한국연극의 언어 장벽은 높다. 최근 국제교류가 활발해지면서 서로의 문화에 대한 관심이 커지고 있고 자막과 함께 연극을 보는 것이 상당히 익숙해졌지만 말이다.

그러나 양정웅과 극단 여행자의 연극에는 이러한 경계가 없다. 양정웅과 극단 여행자의 <한 여름 밤의 꿈>은 지금까지 무려 80개 도시에서 공연되었다. 이 작품은 해외공연에 앞서 국내에서 뜨거운 반응이 터져 나와(정말 터져 나왔다!) 양정웅과 극단 여행자라는 젊은 연극집단을 우리 모두에게 각인시켰다. 초연 이후 10년이 지난 지금까지 <한 여름 밤의 꿈>은 여전히 뜨거운 반응 속에서 공연되고 있다. 하지만 이제 양정웅과 극단 여행자는 그때의 젊은이들이 아니다. 국립명동예술극장이 여름시즌 공연으로 한 극단의 두 작품, 그것도 셰익스피어의 <한 여름 밤의 꿈>과 <십이야>를 동시에 올리는 이 파격적인 기획의 주인공들이 바로 이들이다. (극단 여행자는 이 극장의 전속단체가 아니다.)

“셰익스피어를 지금 우리 시대의 관객들과 즐기고 싶다”

Q: 얼굴에 ‘바쁘다’고 써 있다. 요즘 스케줄이 어떤가?

A : 뭐 바쁠 때도 있고 안 그럴 때도 있고. (웃음) <한 여름 밤의 꿈>과 <십이야>가 한 주씩 번갈아 가면서 공연을 올리고 있는데, 한 팀이 명동예술극장에서 공연하는 동안 다른 팀은 지방공연이 있다. 오늘은 곧 시작되는 베세토연극제 (베이징, 서울, 도쿄의 첫 음절을 딴 연극제. 한중일이 공동으로 운영하고 있는 연극제로 번갈아 가면서 개최하고 있다. 올해는 서울에서 9월 4일 개막한다.) 회의 때문에 조금 더 바쁜 거고. 곧 10월에 <페르귄트>가 엘지아트센터에서 올라가는데, 그에 앞서 호주공연이 있다. 그것도 준비 중이고. 명동 공연 중에 올랐던 10분연극제는 몇 일전에 끝났고....

Q: 스케줄만 듣고 있어도 인터뷰 시간이 다 채워질 것 같다. (웃음) 먼저 얼마 전 있었던 <한 여름 밤의 꿈> 런던 공연 이야기 먼저 해달라. 2006년 바비칸센터에 이어 런던이 두 번째다. 바비칸센터에 이어 이번에도 성공적이었다고 들었다.

A : 런던올림픽기념 세계셰익스피어축제 글로브 투 글로브Globe to Globe에 초청 받았다. 바비칸센터는 현대공연예술이 주로 소개되지만 글로브극장은 셰익스피어에 대해 매우 엄격하다. 뭐 영국의 분위기가 워낙 그렇지만. 자막 없이 공연되었는데도 커튼콜 때 관객들이 열광적인 박수를 보내주었다. 무대 리허설 때부터 느낌이 이상했다. 격앙된 흥분이랄까? 한 명 한 명이 불타오르는 것 같은 느낌? 형언할 수 없는 그 느낌이 생생한 기억으로 남아 있다.

|

|

| ||

| <햄릿> | <햄릿> |

Q: 셰익스피어 작품 전부를 올리고 싶다고 이야기한 적이 있다. 셰익스피어가 그렇게 좋나?

A : 오래 전에 죽은 작가이니 내가 마음대로 바꿔도 될 것 같더라. 농담이다. 일단 셰익스피어가 재미있다. 희극은 환상적이고 비극은 순간순간 재미있으면서도 깊이와 감동이 대단하다. 하지만 지금 관객들은 고어로 쓰여 있고 또 문학적 수사가 많기 때문에 어렵다고 느낀다. 나는 이렇게 재미있는 셰익스피어를 관객들과 함께 즐기고 싶다. 한국에 맞는, 현대에 맞는 셰익스피어를 만들고 싶다.

Q: 한 기사를 보니 <한 여름 밤의 꿈>을 여러 도시에서 공연했지만 웃음의 포인트는 모두 같다고, “한국적 지역성과 특수성이 아닌 인류의 보편적인 감정을 건드리기 때문”이라고 말했더라.

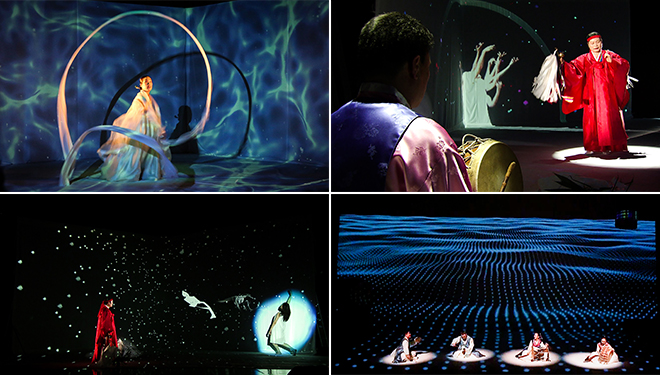

A : 나는 셰익스피어의 재미와 본질을 유지하면서 한국의 옷을 입히는 작업을 계속할 것이다. 연극이 문학적이고 이성적이다. 하지만 또 직관적이다. 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 중첩되어 있다. 이미지가 정확할 때, 그것이 관객의 공감을 이끌어내는 것은 문학적 논리적 이해만큼 중요하다.

<햄릿>과 굿

Q: 이제 올해 팸스초이스에서 소개될 <햄릿>이야기를 해보자. 당신과 극단 여행자는 <한여름밤의 꿈>(2005), <카르마>(2006), <페르귄트>(2010)에 이어 <햄릿>으로 팸스초이스에 네 번째 참여한다. 아마도 최다 참여팀이 아닌가 한다. 축하한다. 나는 이 공연을 2009년 초연 때봤다. (그 공연도 명동예술극장에서 했다.) 그때 조금 놀랍게 지켜봤는데, <햄릿>은 이전까지 당신이 셰익스피어에 접근해왔던 방식과는 완전히 다른 것이었다.

A : 어떤 점이 그런가?

Q: 많은 한국의 연출가들이 셰익스피어 등 서구 고전을 한국적 양식으로 재해석하는 작업을 해왔다. 그런 선배들과 당신의 작업이 확연히 달랐던 것은 ‘한국적’이라는 데에 매이지 않는 분방함이었다. 그런데 <햄릿>은 장면 장면에서 실제 무굿이 재현에 가깝게 그대로 전개된다. 혹시 진짜 무녀들이 공연에 참여했나 라는 생각이 들 정도였다.

A : 모두 배우들이 했다. 공연을 준비하면서 배우들이 직접 굿을 배웠다. 연출가로서 지향점은 변화한다. <한 여름 밤의 꿈>을 연출할 때는 양식화에 대한 고민이 강할 때였다. <햄릿>은 양식화보다는 작품의 본질적 화두가 더 강하게 왔다.

|

| |

| <햄릿> |

Q: <햄릿>에서 양식성이 더 두드러지는 것 같다.

A : 나는 <햄릿>을 삶과 죽음이 공존하고 있는 이야기로 봤다. 나는 유령을 본 적이 없다. 내가 믿을 수 있는 건 영매다. 그리고 무속 자체가 삶과 죽음의 경계가 없다. 햄릿을 둘러싸고 있는 상황, 갈등이 굿의 해원과 잘 맞는다. 그래서 굿으로 풀어보고 싶었다. 공연을 준비하면서 굿을 많이 보려 다녔다. 단원들은 무당을 선생님으로 모시고 굿을 직접 배웠다. 샤머니즘을 빼고 한국적 양식이 가능하지 않다는 생각은 있었지만, 굿은 보면 볼수록 오랜 시간 정교하게 짜여진 아름다움에 빠져든다. 넋전 (무구(굿을 할 때 무당이 쓰는 이러저러한 도구). 종이를 오린 것으로 사람의 형상이나 굿과 연관된 패턴이 있는 무늬를 만들어놓은 것)은 데커레이션 그 자체가 아름답다. 굿은 스타일이 있고 매우 모던하다. 굿이라고 하면 한국에서도 과거의 문화로 생각하는 이들이 많다. 하지만 우리 삶 속에 아직도 굿이 있다. 문화 어디 안 간다.

Q: 굿이 그 자체로 모던하고 아름답다는 말에 동의한다. 무대가 열리자 굿판에서나 보던 신그림이 확대된 크기로 그 높은 무대 뒷막을 가득 채우고 있는 것을 보면서 그 색과 이미지들에 압도되었던 생각이 난다. 훌륭한 무대미술이었다. 국외공연에서도 그 그림들을 모두 그대로 설치하나?

A : 그렇다. 이 작품은 아직 국외공연을 많이 하지는 않았다. 호주와 독일에서 공연했는데 그때도 초연과 같이 신그림을 설치하고 무대 위에 쌀을 깔았다.

Q: 아 맞다. 쌀도 상당히 인상적이었다. 무대 바닥에 빙 둘러 쌀을 깔았었다. 처음엔 흰 모래인가 했다. (<페르퀸트>에서는 무대 바닥 전체에 검은 흙을 깔았다.) 그런데 굿이 전개되는 공연의 양식상 모래나 흙은 아닐 테고, 시각적 질감이 쌀인 것 같은데 설마 했다. 중간 휴식 시간에 무대 앞에 가서 직접 확인했더니 정말 쌀이더라. 그래서 전체적인 미장센이 마치 신들 앞에 상을 차려놓고 햄릿의 이야기로 굿을 벌이고 있는 것 같았다. (굿을 할 때 신에게 바치는 온갖 음식을 가득 차려놓는데 그 한 가운데에 생쌀을 소복이 담아 놓는다.)

A : 농경사회에서 쌀은 매우 중요하다. 쌀은 풍요로움이자 또 죽음을 의미하기도 한다. 국외공연에서도 항상 쌀을 깔고 공연했다. 80가마니(6400Kg)다. 나는 <햄릿>의 드라마틱한 구조보다 삶과 죽음에 대한 사유에 더 관심이 크다. 그러한 사유가 내게는 일종의 치유다. 굿에서 말하는 한이라든가 해원은 하나의 응어리를 풀어내는 것이다. 그런 점에서 굿과 치유는 서로 연결된다.

Q: 한편 시각적으로나 음악적으로 굿판이 화려하게 펼쳐지는데, 정작 덴마크왕자 햄릿은 후줄근한 트레이닝 복을 입고 등장한다.

A : 어떤 스테레오 타입에서 벗어나고 싶었다. 심각하다거나 진지하다거나 잘 생겼다거나 하는.

|

| |

| <햄릿> |

Q: 고뇌하는 지식인, 저항하는 청년이라는 전형적인 인물해석에 매이지 않았던 점이 좋았다. 여행자의 주역이라 할 전준용이 햄릿으로 분했는데, 햄릿의 사유와 고뇌를 적절한 이완과 집중으로 이상화의 과정 없이 일상적이고 구체적인 감정과 반응에서 직접적으로 끌어올리고 있었다. 또 연극이 다 끝나고 극장을 나서는데 등 뒤에서 계속 무당의 무가가 흘러나오고 있던 것도 기억난다.

A : 응어리를 푼다는 것, 해원의 감흥에 대한 여운을 갖고 극장을 떠나길 바랐다. 연극은 끝나도 삶과 죽음의 고민은 계속되지 않나.

Q: 의도가 적중했던 것 같다. 여운이 강했다. 팸스초이스의 관객들도 그 여운을 느낄 수 있었으면 좋겠다.

PREV

PREV

.gif)

.gif)