텍스트를 가로지르는 몸의 현존

[Who&Work] 성북동비둘기_김현탁 연출가

일상지하 (日常地下). 날마다 반복되는 삶의 땅 밑. 150여 개의 극장이 밀집해 있는 한국연극의 메카 대학로에서 조금 떨어진 성북동 주택가 골목 상가 건물 지하에 위치한 이곳은 김현탁과 그의 극단 성북동비둘기의 연습실이자 공연장이다. 2010년 이 공간을 개관하기가 무섭게 그들은 <산불> <춘향> <메디아> <햄릿> <세일즈맨의 죽음> <미스 쥴리> 등을 연달아 공연하고 있다. 이미 2008년 한국 사실주의극의 고전이라 할 <산불>을 그 특유의 해체적 구성으로 찬사와 비난(?)을 함께 받으면서 주목 받았지만, 최근의 행보는 <산불>의 논란이 젊은 연출가의 해프닝이 아니라는 것을 각인시키고 있다.

김현탁과 성북동비둘기는 그들의 공연을 소개하는 이런저런 글들은 항상 일상지하에 들어설 때의 그 강렬한 충격을 언급하는 것에서 시작된다. 예를 들면 이렇다.

"카페 ‘일상’의 지하에 위치한 실험극장 ‘일상’은 극단 성북동비둘기의 연습장이자 공연장으로 활용되지만 사실은 키 낮은 콘크리트 천장과 기둥, 시멘트 바닥이 그대로 노출된 지하실에 가깝다. 무대와 객석의 구분도 없고 좌석 역시 배치되지 않았으며 천장에는 그 흔한 조명기구 하나 찾을 수 없으니 ‘지하에 위치한 소극장이 아니라 그냥 지하실’인 것이다." (김기란, "작은 공연 힘찬 걸음", [계간 연극평론] 2010년 겨울호)

스튜디오라기보다는 그냥 지하실에 가까운, 일체의 일루전을 허용하지 않는 물질성을 그대로 드러낸 이 공간은 김현탁 연극의 상당히 많은 부분을 차지하고 있는 것 같다. (안타깝게도 나는 일상지하에 가보지 못했다.) 그 당혹감 앞에서 혹자는 극단적인 형식 실험의 이면을 생각하게 되고, 실험극이 본질적으로 견지해야 하는 정신과 태도를 읽기도 하고, 실험극의 윤리성을 환기하기도 한다. 김현탁의 연극과는 뗄래야 뗄 수 없을 것 같은 이 공간을 떠나 대학로 게릴라 소극장에서 <메디아 온 미디어>를 공연 중인 김현탁을 만났다.

강력하고 매혹적인 공감각적 콘셉트

Q: 소문으로 만 듣던 <메디아 온 미디어>를 드디어 봤다.

A : 어떻게 봤나.

Q: 극장을 옮겨서 일상지하의 아우라가 제거된 빈 부분이 있지 않을까 했는데, 전혀 그렇지 않았다.

A : 다른 사람들도 그 점을 궁금해 했다. 공연을 만들 때 일상지하의 공간을 고려하지 않는 것은 아니지만, 단지 일상지하의 물리적 특성에 적응하기 위해 연출적 선택을 하지는 않는다. 모든 선택은 내가 생각하는 연출 콘셉트를 가장 완벽하게 구현하기 위한 것이다.

Q: 예를 들면 형광등을 조명으로 쓰는 그런 것? 성북동비둘기의 공연에 대한 리뷰에는 형광등 조명에 대한 언급이 종종 등장한다. (웃음)

A : 그렇다. 극장을 옮겼지만 극장의 조명을 제거하고 형광등을 다시 설치했다. <메디아 온 미디어>에는 바로 그 빛이 필요하다.

|

| |

| 김현탁 연출가 |

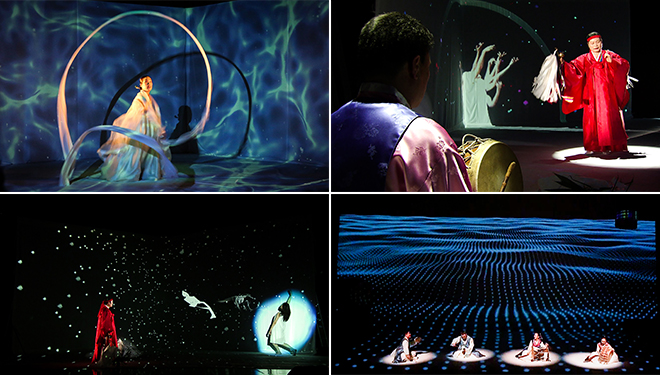

Q: <메디아 온 미디어>도 그렇고, 이제 10월 팸스초이스에서 소개될 <세일즈맨의 죽음>도 그렇고 당신이 고전을 해체하고 재구성하는 방식은 독특하다. 이러한 방식의 많은 작업들이 텍스트에 대한 읽기 혹은 주석에 현대적 연극언어를 대입시키는 방식으로 전개한다. 그런데 당신의 작품은 텍스트는 거의 낱낱이 해체되고 전혀 엉뚱한 상황들에서 전개되는데 텍스트의 어떤 핵심적인 테마를 공감각적으로 포착하고 전개하는, 강력하고도 흥미로운 컨셉으로 텍스트를 다시 구축한다.

A : 텍스트를 이미지 중심으로 읽는다. 그렇다고 개별 장면들의 미장센을 떠올린다는 것은 아니다. <메디아>는 이번이 두 번째인데, 다른 버전의 작품이 또 있다. 2005년 <연극의 본질-메디아>라는 제목으로 올렸을 때는 메디아와 이아손을 세상의 주변으로 떠밀려나는 작은 연극들과 막강한 권력이자 제도로서의 극장으로 풀었다. 무대 위에 커튼이라는 틀을 다시 세웠다. 이아손이 이 커튼을 젖히고 등장하는데, 이아손과 함께 이 틀이 같이 움직인다. 이번 공연은 일종의 펀(FUN)이라고도 할 수 있는데, 메디아와 미디어의 영어 철자가 같다. 미디어의 다양한 형식으로 메디아의 이야기를 풀어보면 어떨까 하는 생각에서 시작되었다. 아직 공연으로 만들지 않은 또 다른 구상도 있다.

가장 차갑고, 멈출 수 없는, 반복되는 행동

Q: 일상지하가 개관하고 연달아 새로운 작품이 오르는 걸 보면서 놀라워했는데, 앞으로도 레퍼토리가 무궁무진하다는 이야기로 들린다.(웃음) 팸스초이스 선정작 <세일즈맨의 죽음>도 두 번째 버전이라고 들었다. 첫 공연에 대해 이야기해 달라.

A : 첫 번째 버전은 권투경기로 전개된다. 사각링 위에서 늙은 윌리가 젊은 시절의 자신과 경기를 하는 거다. 와이프 하는 이야기 듣고 1라운드 뛰고, 아이들 이야기 듣고 2라운드 뛰고. 그런 식으로 전개된다.

Q: 그런 점이 당신 연극의 독특함인 것 같다. 텍스트에 대한 정교한 해석을 떠나, 사각의 링 위에서 숨을 헉헉거리며 지쳐가는 윌리가 그려진다. 팸스초이스 선정 작품은 윌리가 연극 내내 런닝머신 위에서 달린다. 한편으로는 첫 번째 버전의 연장으로 보이기도 한다.

A : 첫 번째 버전의 공연을 올려놓고 나니 뭔가 채워지지 않는 게 있었다. 윌리가 좀 더 고통스러운 것은 없을까? 때리는 것은 피할 수 있다. 그리고 중간에 쉰다. 왜 그가 쉬고 있지? 반복적인 원리의 행동, 의도나 감정이 개입될 수 없는 가장 차갑고 그러나 멈출 수 없는 행동이 뭐가 있을까? 그런 생각을 하다가 런닝머신이 떠오른 거다.

|

|

| ||

| <세일즈맨의 죽음> | <세일즈맨의 죽음> | ||

Q: 두 작품 모두 이진성이 윌리를 연기한다. 배우에게 너무 가혹한 거 아닌가?

A : 첫 공연 때 게임을 하는 상대 역 젊은 윌리에 배우가 아닌 진짜 권투선수를 캐스팅했다. 그래서 두 번째 버전을 시작할 때는 배우를 설득하기 좀 수월했다. 연습 시작하자 첫 번째 버전보다 쉽지 않다는 것을 알았지만.(웃음)

Q: 혹시 이번 공연을 만들면서 또 다른 버전이 떠오르지는 않았나.

A : 그보다 이번 공연에서 중요한 걸 놓치고 있다는 걸 불현듯 깨닫게 되는 경험이 있었다. 올 초 국립현대미술관 큐레이터가 이 공연을 보러 왔었는데, 국립현대미술관에서도 공연하고 싶다고 하더라. 처음 얘기를 들었을 때는 그다지 내키지 않았다. 다른 공연을 준비 중이었고 또 굳이 그 공간에서 공연하고 싶다는 생각이 안 들었다. 그런데 대화를 하던 중 그 큐레이터가 “그런데 왜 연극에 침묵이 없지요?”라고 하더라. 그 말을 듣고 순간 멍했다. 중요한 지적을 해줘서 고맙다고 공연하겠다고 했다. 지금 ‘침묵버전’을 만들고 있다. 공황상태에서 한참을 뛴다. 배우 이진성과 윌리가 공존하는 것, 이중의 서브텍스트를 좀 더 치밀하게 만들려고 한다. 팸스초이스 쇼케이스에서 새롭게 수정한 <세일즈맨의 죽음>을 처음 공연한다.

|

|

| ||

| <세일즈맨의 죽음> | <세일즈맨의 죽음> | ||

의미보다 먼저 다가서는 존재 그 자체

Q: 주변에 소문내야겠다, <세일즈맨의 죽음> 쇼케이스 꼭 보라고. (웃음) 리뷰를 읽다 보면 다른 공연에서도 배우가 아닌 운동선수, 어린이 등 훈련되지 않은 일반인을 캐스팅 하는 경우가 종종 있었던 것 같다. 또 어떤 인터뷰에서는 훈련된 배우보다는 훈련되지 않은 신인배우와 작업하는 걸 선호한다는 이야기도 있더라.

A : 이미 만들어져 있는 방법론을 잘 활용해서 하는 연기는 내 연극과 안 맞는다. 그리고 경력 있는 배우들은 바빠서 나랑 작업하기 힘들다. (웃음) 난 한 작품을 만들 때 4달 정도 연습한다. 작품이 완성되는 과정에서 배우들도 변한다. 배우가 아닌 사람들을 캐스팅하는 것은 배우술로 다듬어진 무엇이 아니라 그들의 존재 자체가 필요했기 때문이다. <햄릿>을 할 때 10살 안팎의 아이들을 캐스팅했는데, 대사가 안 들린다고 관객들의 항의가 거셌다. 공연 중간에 나가는 사람도 많았다. (참고로 한국에서는 아무리 공연이 불쾌해도 공연 중에 관객이 나가는 경우가 아주 드물다.) 그래서 연습을 본 사람들이 자막을 쓰라고 했다. 그런데 나는 안 들리는 게 더 좋았다. 그렇게 제대로 안 들릴 때 비로소 관객들은 듣기 시작한다. 그리고 중요한 건 햄릿의 괴로움을 관객이 함께 느끼는 거다.

Q: 그래서 당신의 공연에 대한 리뷰에는 ‘수행성’ ‘현존’ 등이 키워드가 되는 것 같다. 그간 일상지하에서 외롭게 공연해왔는데 작년부터 주목을 크게 받고 있다. 대중적인 관심은 아니지만 당신의 연극에 매혹된 사람들을 많이 봤다. 지난해에 한 공연전문지에서 연출상을 받기도 했고 연말에는 한국에서 가장 연륜이 깊은 ‘동아연극상 새개념연극상’을 받았다. 많이 바빠졌을 것 같다.

A : 그렇지 않다. 올 상반기에도 일상지하에서 계속 공연했다.

Q: 체감을 못하겠다는 건가?

A : 지켜봐 주고 격려해 주니 좋지만 그렇다고 작업이 갑자기 달라지는 것은 아니지 않겠나.

Q: 이야기 즐겁게 들었다. <세일즈맨의 죽음>의 새로운 버전을 빨리 보고 싶다.

PREV

PREV

.gif)