GIG –theApro.kr 기사 서비스

‘더아프로’는 영국의 공연예술 전문 저널인 GIG International Arts Manager (www.gigmag.co.uk)와 제휴한다. ‘더아프로’는 세계 각국의 공연예술 시장 정보가 담긴 GIG의 기사 중 일부를 한글로 번역하여, theApro.kr 에서 제공할 예정이다.

제휴된 기사 외에 GIG의 다양한 기사의 정기구독을 원하는 사람은 www.gigmag.co.uk 를 통해 구독을 신청할 수 있다.

핀란드, 그 경계 너머

지난 20년 동안 핀란드 무용계는 엄청난 도약을 이뤄온 데 반해, 무용 인프라는 이러한 성장을 뒷받침하지 못하고 있다.

취재: 제임스 앨런(James Allen)

출처: Gig No. 8. Page 10 “Over the Finish Line”

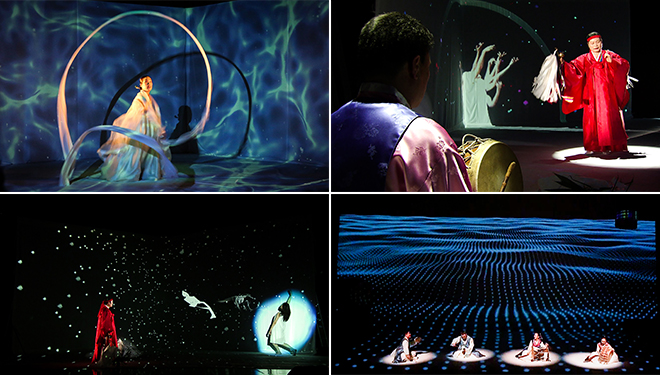

내년이면 창립 20주년을 맞이하는 풀문 댄스 페스티벌(Full Moon Dance Festival)은 핀란드의 젊은 안무가들에게 자신들의 아이디어를 선보일 수 있는 플랫폼을 마련해 주기 위해 설립됐다. 그러나, 올해 행사가 기성 안무가에게 초점을 맞춰 기획된다는 점을 감안해 보면, 그간 페스티벌이 많은 성과를 거두었으며, 핀란드 무용계에 대해 주최측이 자신감을 갖고 있음을 보여준다. 이번 페스티벌은 요르마 우오티엔(Jorma Uotien)의 “샤우트(Shout)”가 공연될 예정이어서 특히 주목을 받고 있다. 1985년에 히트를 친 샤우트는 한 청년이 겪는 정체성의 위기와 그 상흔을 그린 작품이다. 핀란드 무용의 획을 그은 작품 샤우트는 유럽 전역에서 300회에 달하는 공연 기록을 세우기도 했다. 그 밖에도, 아르자 라티가이넨(Arja-Raatikainen)의 라타모(Lataamo)(Asylum, 정신병원)는 현대 사회의 극심한 생존 경쟁을 해학적으로 그려낸 현대 무용이며, 에르비 시렌(Ervi Sirén)의 매혹적인 작품 비타(Vitta)는 부활, 즐거움, 웃음과 자유를 노래하는 작품으로 7인의 여성 댄서들이 함께 공연을 펼친다. 이 프로그램은 아직은 신생인 현대 무용계의 다양성과 대담성을 표현함으로써, 핀란드 무용계의 트랜드를 대표한다고 볼 수 있다.

1921년에 창단한 핀란드 국립 발레단(The Finnish National Ballet, FNB)은 거의 반세기 동안 핀란드 유일의 프로페셔널 댄스 컴퍼니였다. 핀란드에서 현대무용의 시작은 마르조 쿠셀라(Marjo Kuusela)의 무용단인 라티코 무용단(Raatikko Dance Theatre)으로 거슬러 올라간다. 라티코 무용단이 핀란드 고전 문학을 소재로 한 작품을 무대에 올리기 시작한 1970년대에야 비로소 현대무용의 기틀이 마련됐기 때문이다. 한편, 우오티넨은 작품 활동 초창기에 미국의 안무가 캐롤린 칼슨(Carolyn Carlson)과 함께 활동하면서, 관객을 사로잡는 뛰어난 기법뿐만 아니라 새로운 아이디어와 관점을 핀란드 무용계에 도입했다. 그는 1982년부터 91년까지 헬싱키 무용단(Helsinki Dance Company, HDC)에서 단장을 역임하는 동안 16편의 작품을 창작해, 단편적이면서도 시각적으로 풍부한 볼거리를 제공하는 스타일의 무용을 선보였다. 그는 칼슨의 작품 스타일을 그대로 계승했다고 볼 수 있다. 1980년대에 들어서면서 안무가들은 기존 현대 무용의 기법을 따르면서도 접촉즉흥(Contact Improvisation)과 릴리스 테크닉(Release Technique) 등을 통한 실험을 시도하기 시작했다. 1983년, 헬싱키 씨어터 아카데미(Helsinki Theatre Academy)에 무용 담당 부서가 만들어지면서, 젊은 예술가들이 최초로 무용 전문가 교육을 받을 수 있는 장이 열리게 됐다.

“씨어터 아카데미 졸업생들이 함께 일하는 경우가 많습니다.” 2007년부터 2009년까지 풀문 댄스 예술감독이었던 하리 꾸오렐라티(Harri Kuorelahti)감독은 말한다. “댄서들뿐만 아니라, 감독, 가수, 조명이나 음향 담당 전문가들도 마찬가지입니다. 씨어터 아카데미에 음향 및 조명 과정도 있거든요. 그 덕분에 다수의 핀란드 작품들이 조명, 음향, 영상 등이 안무와 어울려 흐르는 특징이 있습니다.” 또, 핀란드 무용계, 특히 젊은 예술가들에게는 일종의 공동체 의식(Dance Collective)이 살아있다며 꾸오렐라티 감독은 말을 잇는다. “핀란드는 작은 나라입니다. 아직 무용단체도 많지 않구요. 따라서, 무용 예술가들은 서로를 아주 잘 아는 경우가 대부분입니다.”

따라서, 아카데미 수강생도 일년에 12명을 넘지 않는다. 헬싱키에서 신무용 창작의 메카이자 독립 무용단의 활동 본거지인 조디악(Zodiak)의 현 예술 감독 꾸오렐라티도 1990년에 아카데미를 졸업한 헬싱키 씨어터 동문이다. 조디악은 1986년 안무가들이 모여 공동 창립한 곳으로 대형 문화 단지인 케이블 팩토리(Cable Factory)안에 입주해 있다. 1997년에 조성된 케이블 팩토리에는 박물관, 아트 갤러리 및 공연장등이 모여 있다. “조디악은 예술가들이 설립한 곳입니다. 이사진의 거의 모든 이들이 예술가죠.” 꾸오렐라티 감독은 설명을 계속 한다. “따라서, 조디악은 아주 민주적으로 운영됩니다. 우리 모두 새롭고 실헙적인 작품에 대해 논의하는 것과 함께 작품 선정하는 과정을 좋아합니다.”

“바로 이런 점 때문에 조디악은 고유의 입지를 갖게 된 것 같습니다.” 그는 말을 이어간다. “또, 그런 점 때문에, 예술 분야의 이슈들과 관련해서 우리의 목소리가 큰 편입니다. 조디악을 통해 우리는 실질적으로 도움이 되는 방식을 통해 예술가들을 지원하고 있으며, 관객을 위해서는 새로운 현대 무용을 관람하고 경험해 볼 수 있는 기회를 열어가고 있습니다. 오늘날 주요 “예술 이슈” 중의 하나는 헬싱키내의 부족한 무용 전용 공간 문제입니다. 이 문제로 한동안 마찰이 빚어지기도 했었죠. 조디악의 가장 큰 무용 공연장에서조차 80명의 인원 밖에 수용할 수 없습니다. 현재로써는 보다 큰 규모의 공연을 위해 약 120명까지 수용할 수 있는 공간을 케이블 팩토리내에서 구해보는 방법이 있습니다.” 꾸오렐라티 감독은 말한다.

“헬싱키가 안고 있는 무용 전용공간 부족 문제는 핀란드 무용예술이 아직 후진적인 발전국면에 머물러 있음을 보여주는 셈이다.”

스칸디나비아 국가의 수도들에는 대부분 무용 전용 공연장과 공간이 있다. 그런 점에서 헬싱키가 안고 있는 이러한 문제는 핀란드 무용예술이 아직 후진적인 발전 국면에 머물러 있음을 보여주는 셈이다. 현재, 핀란드 무용계는 무용공연 및 연습, 리허설 등을 할 수 있는 전용 공간 확보를 위해 끊임없이 로비를 해 왔으나, 최근에 와서야 체계적인 캠페인 조직이 마련됐다.

“현재, 이 캠페인 이름은 댄스 하우스란 의미의 “탄시탈로(Tanssitalo)”입니다. 글림스 앤 글롬스(Glims & Gloms)의 예술감독이자 캠페인 창립자인 투오모 라일로(Tuomo Railo) 감독은 말한다. “탄시탈로는 18인의 무용 예술가로 구성되어 있습니다. 대부분이 공간 확보 조치가 마련되기를 바라고 또 이 문제에 할 말이 많은 안무가들입니다.” 라일로 감독에 따르면, 18개월 전, 헬싱키 시의회에서 무용 공간으로 사용될 수 있도록 레노베이션이 용이한 건물들을 물색하기 시작했다고 한다. 최종 5개 건물이 선정되었는데, 결국 모두 부적절하다는 판단이 내려졌고, 그 이후로 아직까지 어떤 진전도 없었단다. 라일로 감독은 ‘설상가상으로, 작년에 예술 위원회(The Arts Council)의 [Leif Jakobsson]위원장은 더 이상의 문화 공간은 필요없다는 망언을 했다’며 흥분을 감추지 않았다. “위원장은 ‘공연장을 탓하기 전에 우리 내부쇄신이 선결되어야 한다’고 했습니다.” 그는 격양된 어조를 이어갔다. 이제 탄시탈로는 무용예술을 상징할 수 있는 신축 건물 공사를 요구하는 로비를 할 것이다. 라일로 감독의 말처럼, 무용은 국적과 언어를 초월해 관객을 유치할 수 있는 예술장르인데, 그 성패는 정부의 예술에 대한 인식 제고 교육/홍보 정책과도 밀접하게 연관되어 있다. 또, 새 건물이 마련되면 국제 댄스 컴퍼니 초청도 보다 용이해질 것이다. “이 캠페인은 장기전이 될 것입니다. 그러나, 내년에 선거가 있기 때문에, 우리는 이를 십분 활용해 무용공간확보 문제가 선거 공약에 들어갈 수 있도록 할 것입니다.” 라일로 감독은 말했다.

사실, 이 논의와 의견들은 작년 12월에 출간된 정부 발행물 무용전략 2010-2020 (Dance Strategy 2010-2020)에서도 거론된 바 있다. 이 보고서는 헬싱키 내에 적절한 무용공간 확보의 필요성을 인정함과 동시에 핀란드의 다른 도시들도 마찬가지로 인프라가 미흡하다는 점을 지적했다. 특히 정기 지방 순회 공연이 이뤄질 수 있는 적절한 공간들의 네트워크가 부족한 것을 문제점으로 꼽았다. 이에 대해, 이 보고서는 무용예술계와 극 예술계 간 협력을 통해 이러한 네트워크를 마련하는 방법을 우선 대안으로 제시했다.

현재, 핀란드 시의회의 지원은 연극 분야에 많이 치우쳐 있어, 무용 분야에 대한 지원이 터무니없이 부족하다. (심지어 무용에대한 지원이 전무한 경우도 있다.) 이에 대해, 보고서는 각 도시의 시의회에서는 무용예술에도 연극 분야와 동등한 수준의 자금 지원 및 기타 지원을 제공하고, 극단들은 가능한 한 무용 단체와 리허설 공간을 공유할 것을 권고했다. 또, 무용이 핀란드 정규 교육에 필수과목으로 채택될 것을 제안하며, 현재 대부분의 학교에서는 무용수업이 체육 수업의 일환으로 매년 3-4시간에 한정해 제공되고 있다고 지적했다.

사실, 2004년에 5개 지역 댄스 센터들의 네트워크가 만들어졌다. 무용계가 10년간 공들여 노력한 덕분이다. 헬싱키에 조디악이 있듯이, 쿠오피오(풀문 댄스와 비등한 또 다른 유명 댄스 페스티벌 개최도시, 현재 우오티넨이 운영), 투르크, 탐페레, 오울루(최대 규모의 정부 지원을 받는 도시)에도 댄스 센터 들이 있다. 그리고, 2009년에는 핀란드 서부 지역의 오스트로보니아에도 댄스 센터가 세워졌다. 그러나, 이와 관련해 지방자치단체들이 센터 운영비용의 50%가량을 정부와 공동 부담해야 하는 상황이다. 총 6개의 댄스 센터에 대한 정부 보조금 예산은 90만 유로에 불과하다. 결코 충분한 예산이 아니다. 게다가 오스트로보니아의 센터로는 이중 20,000유로만이 할당되었다. 한편, 문화부 스테판 월린(Stefan Wallin)장관은 예산 책정 보고회에서 “무용계의 공연 수준은 크게 성장했습니다.”라고 무용계의 발전을 치하했다. 월린 장관은 이어, “연간 총 800개의 공연 및 125,000여명의 관객 확보라는 큰 성과를 거둔 무용은 무용 성장의 기반이 된 도시들에서 그 인지도가 더욱 높아지고 있습니다. 이 도시들이 없었더라면 무용은 존재하지 못했을 겁니다”라고 말했다.

월린 장관이 한 말은 연극과 음악에 비해 무용에 대한 인식이 여전히 일천함을 시사한다. 문화교육부가 지급하는 무용 보조금은 약 470만 유로로, 핀란드 예술 보조금 총 예산의 1%에 불과하다. 또, 핀란드에 소재한 40개의 무용단 중에서 핀란드 국립 발레단과 헬싱키 무용단만이 정기적인 정부 보조금을 받고 있다. 그 밖의 30개 무용단들은 2008년 당시 보조금 형태로 자금 지원을 받거나 작품별 펀드를 지원받았다. 그럼에도 불구하고, 2008년도에 2,400여 무용 공연이 펼쳐졌고, 이 중 203개는 초연작이었다. 또, 전체 핀란드 무용단 중 5곳을 제외하고는 모두 해외 공연을 했다. 무용단 전체의 해외 공연 공연국은 총 28개국에 이른다.

그러나, 역시 가장 안타까운 현실은 핀란드 무용예술가의 70%가 프리랜서로 일하며 근근이 생계를 이어간다는 점이다. 월린 장관은 댄스 센터들의 고용 인원이 지난 4년 동안 12%가량 증가했다고 말했으나, 댄스 센터들이 있는 지역을 중심으로 작품 경쟁도 치열한 상황이다. 같은 기간에 관객의 수는 3.5배 증가하는 등 큰 성과가 있었다. 이런 상황을 살펴 볼 때, 무용은 이제 핀란드의 관객들과 무용예술가들에게, 또 핀란드의 정체성 차원에서 주요한 문화예술의 한 장르로 자리매김되는 한편, 이를 뒷받침 해 줄 인프라는 턱없이 부족한 것으로 보인다. 앞서 언급했듯, 정부 보고서 또한 이러한 문제점을 인정하고 있다. 따라서, 이제는 조치를 취해야 할 시점이다.

www.zodiak.fi

Zodiak-Center for New Dance

www.glimsgloms.com

Glims & Gloms

PREV

PREV